香港高等教育的法律体系完善,其法律构架及民主管理的意识[3]都值得内地高校学习。香港高校教职人员(包括教学人员和各类非教学人员等)在选聘和管理上有明确的分类。其中,非教学人员(Non-Academic Staff)的招聘条件和选拔程序,以及受聘人的聘用、考核和职业路径所对应的体系和规范,经过长期的实践和推行,对改革中的内地高校具备一定的启示和借鉴作用。本文通过对香港地区的两所高校的行政管理人员的选聘工作进行实地走访和调研,与内地高校现行的做法进行对比并得出可借鉴的操作性建议。研究中使用的分类及信息,均更新至2014年初的统计和发布。

三、研究方法及调研

本研究采用实地调研和比较分析相结合的方法。为了更好对两地行政管理人员的选拔和任用过程进行比照,本研究设计了一套详细的访谈提纲,从四个维度进行访谈和调查。其中第一部分为管理人员的内涵、分类和工作职责定位;第二部分为管理人员招聘的来源和具体操作流程;第三部分为新入职管理人员的培训体系和见习设置及规定;第四部分为教学辅助人员和后勤管理员工等其他群体的招聘及其做法。其中第一、二部分的调研为本文呈现的重点。

研究的实地调研对象选取了香港大学和香港教育学院的人力资源部(Human Resource Department)。这两所高校均为香港研究型大学,在人员规模和管理运行上各具特点,其调研结果可以在一定程度上反映香港地区高校在管理人员招聘与任用上的实际情况,具有真实的参考和借鉴价值。

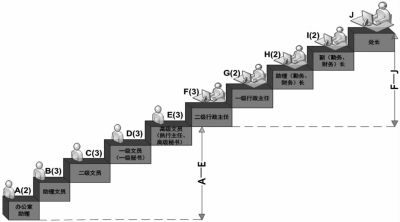

四、香港高校管理人员的分类选聘和管理体系香港地区两所高校在管理人员招聘的主要做法上与内地高校最重要的差别体现在两个方面:一是管理人员的分类、分工与薪酬设置节点前移,根据实际需求分别进行选聘,并将此分类延伸到聘任后的职责定位和工作权限上,这种分类非常细化,条件、职责、岗位乃至基础薪酬前后呼应,便于操作;二是招聘的权限基本都是下移到各学院或二级单位,充分体现学院治校、教授治校的自由度,学校层面的作用则更多体现为监督或监管。

(一)管理人员的分类及工作职责

以香港大学为例,对非教学人员进行的是分档次的结构分类(Band Structure),自下而上纵向分为A-J十个档(Band)。每个档次中再分级(sub-group,此处译为级),以便对该档次的管理人员再进行细分,实际操作中是根据该部门的实际工作需求和岗位的特征分成1-3级不等,数字越小则级别越低。最低档A档为“服务人员”(Attendant),最高档J档为部门最高主管“处长或部长”(Director)。横向分类包括科技支持、技术支持、财务、行政支持、物业、医疗保健、学生发展和资源中心以及图书馆等不同单位,均依此分档分级。