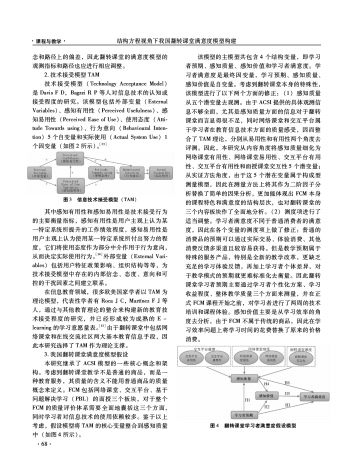

2.技术接受模型TAM

技术接受模型(Technology Acceptance Model)是Davis F D,Bagzzi R P等人对信息技术的认知或接受程度的研究。该模型包括外部变量(External Variables)、感知有用性(Perceived Usefulness)、感知易用性(Perceived Ease of Use)、使用态度(Attitude Towards using)、行为意向(Behavioural Intention)5个自变量和实际使用(Actual System Use)1个因变量(如图2所示)。[13]

其中感知有用性和感知易用性是技术接受行为的主要衡量指标,感知有用性是用户主观上认为某一特定系统所提升的工作绩效程度,感知易用性是用户主观上认为使用某一特定系统所付出努力的程度,它们将使用态度作为部分中介作用于行为意向,从而决定实际使用行为。[14]外部变量(External Variables)包括用户特征政策影响、组织结构等等,为技术接受模型中存在的内部信念、态度、意向和可控的干扰因素之间建立联系。

在信息教育领域,很多欧美国家学者以TAM为理论模型,代表性学者有Roca J C, Martínez F J等人,通过与其他教育理论的整合来构建新的教育技术接受程度的研究,并已经形成较为成熟的E-learning的学习意愿量表。[15]由于翻转课堂中包括网络课堂和在线交流社区两大基本教育信息手段,因此本研究选择了TAM作为理论支撑。

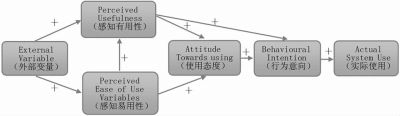

3.我国翻转课堂满意度模型假设

本研究继承了ACSI模型的一些核心概念和架构。考虑到翻转课堂教学不是普通的商品,而是一种教育服务,其质量的含义不能用普通商品的质量概念来定义。FCM包括网络课堂、交互平台、基于问题解决学习(PBL)的面授三个板块,对于整个FCM的质量评价体系需要全面地囊括这三个方面,同时学习者对信息技术的使用依赖较多。鉴于以上考虑,假设模型将TAM的核心变量整合到感知质量中(如图4所示)。

该模型的主模型共包含4个结构变量,即学习者预期、感知质量、感知价值和学习者满意度。学习者满意度是最终因变量,学习预期、感知质量、感知价值是自变量。考虑到翻转课堂本身的特殊性,该模型进行了以下两个方面的修正:(1)感知质量从五个潜变量去观测。由于ACSI提供的具体观测信息不够全面,尤其是感知质量方面的信息对于翻转课堂而言显得很不足,同时网络课堂和交互平台属于学习者在教育信息技术方面的质量感受,因而整合了TAM理论,分别从易用性和有用性两个角度去评测。因此,本研究从内容角度将感知质量细化为网络课堂有用性、网络课堂易用性、交互平台有用性、交互平台有用性和面授课堂交互性5个潜变量;从实证方法角度,由于这5个潜在变量属于构成型测量模型,因此在测量方法上将其作为二阶因子分析替换了简单的因果分析,更加能体现出FCM本身的课程特色和满意度的结构层次,也对翻转课堂的三个内容板块作了全面地分析。(2)测度项进行了适当调整。学习者满意度不同于普通消费者的满意度,因此在各个变量的测度项上做了修正:普通的消费品的预期可以通过实际交易、体验消费、其他消费反馈多渠道且较容易获得。但是教学预期属于特殊的服务产品,特别是全新的教学改革,更缺乏充足的学习体验反馈,再加上学习者个体差异,对于教学模式的预期就更难标准化去衡量。因此翻转课堂学习者预期主要通过学习者个性化方案、学习收益程度、整体教学质量三个方面来测量,并在正式FCM课程开始之前,对学习者进行了两周的技术培训和课程体验。感知价值主要是从学习效率的角度去分析,由于FCM不属于传统的商品,因此在学习效率问题上将学习时间的花费替换了原来的价格消费。