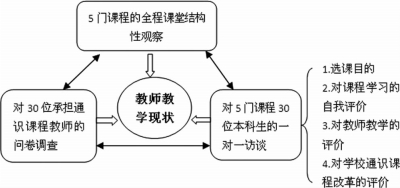

1.课堂观察法和访谈法

课题组在2012和2013学年期间采用了结构化的课堂观察方法,选择了在前期调研中学生评价比较高的五门课程(“世界古代文明”、“中国人与中国社会”、“大学生心理健康”、“中国古代人生哲学”和“科学世界观”)全程随堂听课,并形成了完整的课堂观察记录。同时,在每门课程中依照学科、性别及年级特征,选择6名本科生进行一对一访谈,共包括了全校15个院系的30名本科生,其中三年级占33%,二年级占24%,一年级占43%;女生占34%,男生占66%。

2.问卷调查

本次调查的对象是在2012-2013学年第一学期担任全校通识课程的任课教师,共回收有效问卷30份(占所在学期通识课程任课教师总数的62.5%)。问卷内容包含了教师基本信息、课程师资结构、教师教学适应性、教学方法、教学工作量投入、对教学支持满意度和对学生学习满意度几个方面,在最后的开放性问题中请教师就通识课程实施中的难点及期望进一步得到的支持提出自己的看法。

被调查教师中人文社会科学占大多数(与N大学通识课程的整体结构相一致);男性教师占70%,女教师占23%(与承担全校通识课程的整体教师性别比例相一致);有57%的课程由一名教师独立授课, 27%的课程由3名及以上教师共同授课;28.6%的课程有助教参与; 33%的教师上课时会经常使用网络教学平台,10%的教师从未使用。

三、主要研究结论

1.课程的适应性及教师对自身教学的满意度现状

N大学从2009年开始在全校范围内实施通识教育课程,至本研究调查时80%的教师已经具有通识课程教学的经历,且有41.4%的教师具有四次及以上的通识课程教学经历。问卷调查显示N校教师在通识课程的适应性方面得分比较高,且比较一致(M=4.31,SD=0.712,满分为5分)。独立样本T检验表明,与没有配备助教的课程相比,配有助教的教师对课程的适应性更好,且二者之间存在显著性差异(P﹤0.05)。

在对自身教学的满意度方面,绝大多数教师对通识课程的教学很感兴趣(M=4.24,SD=0.689,满分为5分),教师们对自己的课程也比较自信(M=4.28, SD=0.649,满分为5分)。本研究还发现女教师的满意度要普遍高于男教师。大多数教师比较认同“通识课程的教学促进了我的学术研究”,但不同教师之间存在一定差异(M=4.17,SD=1.002,满分为5分)。

2.教学方法现状

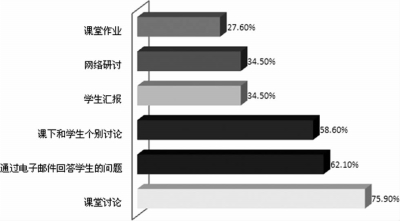

在通识课程的教学中,绝大多数教师都已经意识到了大班教学学生参与互动的困难和重要性,并且在尝试采用多种方式来改进课堂的教学效果。除大班讲授之外,教师还经常会使用课堂讨论(有近四成的教师在课程中专门安排了师生研讨的时间),通过电子邮件回答学生的问题,课下和学生个别讨论等教学方法,如图2所示。

尽管如此,目前课堂的互动状况仍然不是很理想,问卷调查发现有23%的教师会经常和学生互动,有近15%的教师很少和学生互动。访谈中学生也多次表达出期望和教师互动的强烈愿望:“互动太少,人太多,如果能更多的互动就好了”;“希望这门课人少一点,要求高一点,讨论多一点”。

3.工作量投入现状

在通识课程教学的工作量投入方面,以一次2