(三)隐性渗透原则

大学生正处于世界观、人生观、价值观形成过程中,他们追求自由平等,要求思想独立、信仰自由,不愿受束缚,不喜欢说教,对政治口号和意识形态灌输非常排斥。这也是大学生对思想政治理论课产生心理抵触和排斥的原因。而“概论课”是高校思想政治理论课中政治性、理论性最强的课程,其教学目的就是要培养学生的马克思主义信仰。为避免或减少大学生的抵触心理,“概论课”教学最好采用隐性渗透原则,不要直截了当地要求学生信仰马克思主义,而是将教学目的渗透于教学内容中,渗透在实践、视频、故事、音乐中,让他们从中受到启发、感染,达到“润物细无声”的功效,进而逐渐接受、认同马克思主义,最终实现“认知体系”向“信仰体系”的转化。

三、“概论课”教学中引导“认知体系”向“信仰体系”转化的途径实现“认知体系”向“信仰体系”的转化,需要从教学目标、教学内容、教学方法等方面加以改进。其中,确立信仰教育教学目标是前提,拓展实践教学是关键环节,开展情感教育是催化剂。

(一)确立信仰教育教学目标,是“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的前提

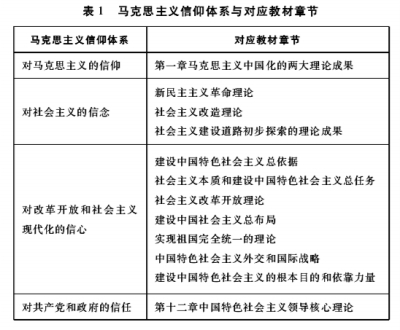

长期以来我们重视学生“认知体系”的构建,教学目标往往只是知识目标,即通过教学学生应该了解、掌握哪些知识点,却极少注重引导学生从“认知体系”向“信仰体系”的转化。对其他学科和课程来说,认知体系的构建或许是全部的教学目标,但是对“概论课”而言,认知体系不过是构建信仰体系的基础和手段,信仰体系的构建才是更高的目标。“概论课”课程教学从“认知体系”向“信仰体系”转化,首先教师要明确将马克思主义信仰教育作为教学目标,并认真分解、细化每章节的信仰教育目标。如上文所述,“概论课”其实就是马克思主义信仰教育,始终渗透、体现着“四信”,而不同章节则强调其中的某一方面(见表1)。

(二)情感教育是“概论课”教学“认知体系”向“信仰体系”转化的催化剂

情感是对事物和事物之间关系最为直接的态度和内心体验,在“认知体系”向“信仰体系”转化过程中起着催化剂的作用。正如列宁所说:“没有人的情感,就从来没有也不可能有人对真理的追求。”[1]情感教育是与认知教育相对应的概念,指“教育者满腔热情地进行教育活动,在教育过程中不仅注意诱发、激励受教育者的情感,使之处于最佳状态,而且把情感培养视为教育的目标之一”[2]。不少思政课教师认为,对马克思、毛泽东的消极情感是学生学习马克思主义、毛泽东思想的最大障碍。“概论课”的情感教育就是教师情感真实,富有感染力,辅之恰当的教学内容和手段,诱发、激发学生的情感,使之产生情感上的共鸣,消除学生们对马克思、毛泽东的消极情感,培养其对马克思、毛泽东的积极情感。

情感教育可以渗透在教学内容和教学手段上。在教学内容上,要紧扣教材补充感性材料,激发学生的情感。例如,高职院校不开设“马克思主义基本原理”课,因此“概论课”就应该补充介绍马克思生平和马克思主义的相关内容。试想,没讲清楚