论等作为主要支撑理论。三是辱虐管理研究领域比较单一,文献大都是以企业员工作为主要研究对象。四是辱虐管理调节变量和中介变量出现交叉混用现象,如自我效能感、成员交换关系既作为中介又作为调节变量;再如离职倾向既作为结果变量,又作为调节变量,这些还有待于进一步研究与探讨。

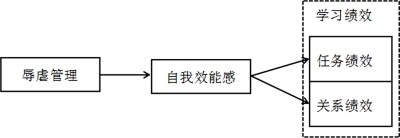

研究以高职学生为对象,应用社会交换理论和社会认知理论,选择自我效能感作为中介变量,解释教育学领域内高职教师辱虐管理对学生学习绩效的影响机制,是对国内外学者理论和实证研究在我国文化情境下教育领域内的探索、补充和验证。本研究框架,见图1。

二、研究假设的提出

(一)辱虐管理对学习绩效的影响

研究从社会交换理论视角,阐述教师辱虐管理对学生学习绩效的影响路径和运行作用机理。社会交换理论由Blau(1964)提出,他认为社会交换理论阐述了人与人之间的对等相处关系。互惠性是社会交换理论的重要原则,即人与人之间存在积极正向的互惠,也存在消极负向的互惠。例如学生受到教师的辱虐管理,会以课堂不听讲、活动不参与等报复心态予以回应,从而降低了学生的学习绩效。

国内外学者对绩效的观点,主要呈现出两类:一类是绩效结果观,即可被测量的那部分工作绩效;二类是行为观,即暂时不能完全被测量,却与组织未来目标的实现息息相关的行为。绩效行为观得到了众多学者的认可,因为绩效不仅包括可测量的结果绩效,还包括其他有益于组织目标实现的潜在行为,它也是实现组织目标的必要条件。如学生学习绩效,不仅可以用其学习成绩、好的学习习惯以及努力程度来衡量,也可以用其与同学良好关系来评价,因为和谐的同学关系对学习效率非常重要。本研究采用Borman&Motowidlo提出的绩效二维结构理论,将绩效分为任务绩效和关系绩效。

Tepper(2000)研究提出,管理者的辱虐行为会伤害员工自尊,削减员工工作积极性,从而降低员工的任务绩效。Zellar(2002)研究发现,辱虐管理会疏远领导与员工之间的关系,进而削减员工的关系绩效。 于桂兰(2014)研究发现,辱虐管理会让员工保持沉默,沉默会进一步强化辱虐管理与员工绩效之间负相关关系。 吴隆增(2009)研究发现,辱虐管理会破坏下属对上级的信任度,进而降低下属的任务绩效水平。 基于此,研究提出如下假设。

假设1:高校教师辱虐管理对学生任务绩效有负向影响。

假设2:高校教师辱虐管理对学生关系绩效有负向影响。

(二)自我效能感的中介作用

研究运用社会认知理论,解释自我效能感在辱虐管理和学习绩效之间的中介作用机制。鉴于每个人有着不同的自我效能感,人们对辱虐管理就会有着不同程度的认知、感受和评价。社会认知理论可以帮助我们了解自我效能感如何在知识技能转化为行为的中介过程发挥着重要作用。

自我效能感最早是由美国心理学家班杜拉在1977年提出的,他认为自我效能感是人们自身对完成一项任务或工作的信念。 自我效能感不只是指完成某项工作的技能和能力,还是指建立在完成工作所需技能和能力基础之上的自信程度。譬如,学生在面对教师的辱虐管理时,自我效能感高的同学不仅会毫不在意,还有可能会认为是一种鞭策;而自我效能感低的同学可能会非常在意,更有可能认为是一种对自尊的伤害,上述两种自我效能感均会引起不同行为结果。

Tepper(2007)研究发现,辱虐管理对员工造成很大的心理压力,使员工怀疑自身的能力和价值,进而削减员工的自我效能感。 Axtell等人研究发现,员工遭受管理者的辱虐会减少信息沟通与工作反馈,致使员工很难获得主动工作的机会和经验,进而降低员工的自我效能感。 马跃如(2011)研究发现,辱虐管理会通过减弱团队效能感,从而减弱团队的绩效。 曲如杰(2015)研究发现,自我效能感在辱虐管理和员工创新负向影响中起中介作用。 基于此,研究提出如下假设。

假设3:自我效能感在教师辱虐管理与学生任务绩效关系中起中介效应。

假设4:自我效能感在教师辱虐管理与学生关