(wholenetwork)。本研究试图考察我国社会学博士点之间的互聘网络结构,分析的节点是每一个社会学的博士点,因此本研究分析的是整体网。

(二)研究方法

本研究中的数据收集分为两个阶段。

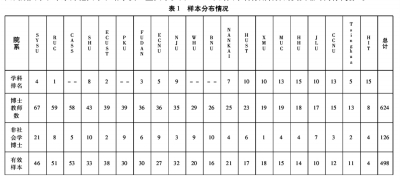

第一阶段,根据历年新增博士学位授予权单位情况确定社会学的博士授予点,限定社会学科教师简历收集的学科边界。社会学(0303)是我国《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》中的一级学科,包含社会学(030301)、人口学(030302)、人类学(030303)、民俗学(030304)四个二级学科。根据我国历次新增博士授予点的整理,共遴选出社会学博士学位授予点20个,分别是1986年新增的北京大学、中国社会科学院,1990年北京师范大学,1993年新增的中国人民大学、北京师范大学,1996年新增的南京大学,1998年新增的南开大学,2000年新增的上海大学、中山大学,2003年新增的清华大学、吉林大学、华中师范大学、武汉大学,2006年新增的复旦大学、华东理工大学、华中科技大学、厦门大学、河海大学和2011年新增的中央民族大学、华东师范大学、哈尔滨工业大学。西安交通大学的社会发展与管理和兰州大学的民族社会学虽然属于社会学研究方向的博士点,但是由于是挂靠在其他一级学科中的自设二级学科博士点,因此并没有被收入样本院系之中。结合《教育部学位中心2012全国学科排名》中社会学一级学科的排名情况,对选取的博士授予点进行排序,为后期的分层结构提供背景数据。

第二阶段,在20个院系的官方网站中依次搜集每位教师简历信息,如果社会学专业与其他专业合并在一个学院中,那么只收集社会学专业教师的信息。当教师简历信息不详时,通过中国知网数据库、万方博士论文数据库、百度搜索的相关新闻等信息源进行补充,若仍无法获得具体信息者则予以剔除。最终获得具有博士学位信息的专任教师数626个,其中126位教师获得的是非社会学专业的博士学位。在后期数据分析中,因社会学博士互聘网络密度和中心度分析软件要求只能输入对称性的矩阵数据(在本研究中即20x20矩阵数据),故剔除了非社会学专业的博士学位教师数据。具体的样本分布情况见表1,样本排序的依据是院系学科排名,表中显示的大学名称用官方的英文缩写简称代替①。

二、研究发现

(一)院系博士生互聘网络的描述性统计分析为了对博士生互聘网络的结构有一个初步的整体性了解,本研究分别统计了20所社会学教师博士毕业院校的来源情况。由于20所院校博士毕业院校存在海外留学和其他非社会学系专业博士毕业的情况,因此在博士毕业院校中增加了海外和其他两个类别,从而构成了博士就业单位和博士毕业院校的20x22的博士互聘网络矩阵表,见表2。矩阵的“列”表示教师的毕业院系,“行”则表示教师的博士就业院系。如果两所院系间未发生聘任关系,二者的关系用0表示;如果有1位,则用1表示;如果有多位,则用相应的数字表示,以代表二者间的关系强度。