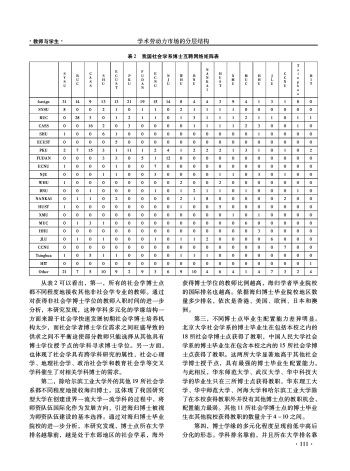

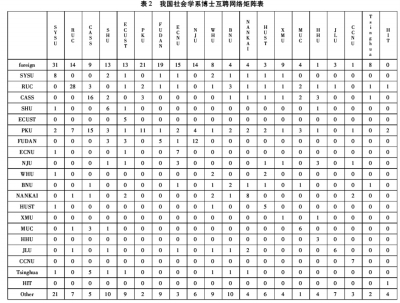

从表2可以看出,第一,所有的社会学博士点都不同程度地接收其他非社会学专业的教师。通过对获得非社会学博士学位的教师入职时间的进一步分析,本研究发现,这种学科多元化的学缘结构一方面来源于社会学快速发展初期社会学博士培养机构太少,而社会学者博士学位需求之间旺盛导致的供求之间不平衡迫使部分教师只能选择从其他具有博士学位授予点的学科寻求博士学位。另一方面,也体现了社会学具有跨学科研究的属性,社会心理学、地理社会学、政治社会学和教育社会学等交叉学科催生了对相关学科博士的需求。

第二,除哈尔滨工业大学外的其他19所社会学系都不同程度地接收海归博士。这体现了我国研究型大学在创建世界一流大学一流学科的过程中,将师资队伍国际化作为发展方向,引进海归博士被视为师资队伍建设的基本选择。通过对海归博士毕业院校的进一步分析,本研究发现,博士点所在大学排名越靠前,越是处于东部地区的社会学系,海外获得博士学位的教师比例越高,海归学者毕业院校的国际排名也越高。依据海归博士毕业院校地区数量多少排名,依次是香港、美国、欧洲、日本和澳洲。

第三,不同博士点毕业生配置能力差异明显。北京大学社会学系的博士毕业生在包括本校之内的18所社会学博士点获得了教职,中国人民大学社会学系的博士毕业生在包含本校之内的15所社会学博士点获得了教职。这两所大学显著地高于其他社会学博士授予点,具有最强的博士毕业生配置能力。与此相反,华东师范大学、武汉大学、华中科技大学的毕业生只在三所博士点获得教职,华东理工大学、华中师范大学、河海大学和哈尔滨工业大学除了在本校获得教职外并没有其他博士点的教职机会,配置能力最弱。其他11所社会学博士点的博士毕业生在其他院校获得教职的数量介于4-10之间。

第四,博士学缘的多元化程度呈现前低中高后分化的形态。学科排名靠前,并且所在大学排名靠