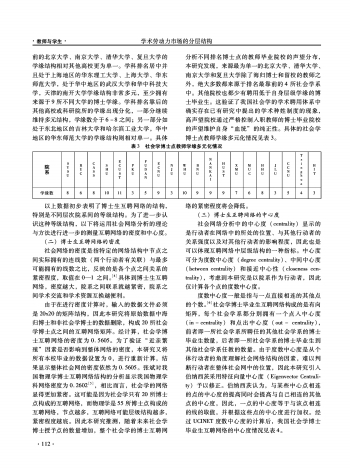

前的北京大学、南京大学、清华大学、复旦大学的学缘结构相对其他高校更为单一。学科排名居中并且处于上海地区的华东理工大学、上海大学、华东师范大学,处于华中地区的武汉大学和华中科技大学,天津的南开大学学缘结构非常多元,至少拥有来源于9所不同大学的博士学缘。学科排名靠后的其他高校或科研院所的学缘出现分化,一部分继续维持多元结构,学缘数介于6-8之间;另一部分如处于东北地区的吉林大学和哈尔滨工业大学,华中地区的华东师范大学的学缘结构则相对单一。具体分析不同排名博士点的教师毕业院校的声望分布,本研究发现,来源最为单一的北京大学、清华大学、南京大学和复旦大学除了海归博士和留校的教师之外,绝大多数都来源于排名最靠前的4所社会学系中。其他院校也都少有聘用低于自身层级学缘的博士毕业生。这验证了我国社会学的学术聘用体系中确实存在已有研究中提出的学术种姓制度的现象,高声望院校通过严格控制入职教师的博士毕业院校的声望维护自身“血统”的纯正性。具体的社会学博士点教师学缘多元化情况见表3。

以上数据初步表明了博士生互聘网络的结构,特别是不同层次院系间的等级结构。为了进一步认识这种等级结构,以下将运用社会网络分析的理论与方法进行进一步的测量互聘网络的密度和中心度。

(二)博士生互聘网络的密度

社会网络的密度是指特定的网络结构中节点之间实际拥有的连线数(两个行动者有关联)与最多可能拥有的线数之比,反映的是各个点之间关系的紧密程度,取值在0—1之间。具体到博士生互聘网络,密度越大,院系之间联系就越紧密,院系之间学术交流和学术资源互换越便利。

由于在进行密度计算时,输入的数据文件必须是20x20的矩阵结构,因此本研究将原始数据中海归博士和非社会学博士的数据删除,构成20所社会学博士点之间的互聘网络矩阵。经计算,社会学博士互聘网络的密度为0.5605。为了验证“近亲繁殖”因素是否影响到整体网络的密度,本研究又将所有本校毕业的数据设置为0,进行重新计算,结果显示整体社会网的密度依然为0.5605。张斌对我国物理学博士互聘网络结构的分析显示我国物理学科网络密度为0.2602,相比而言,社会学的网络显得更加紧密。这可能是因为社会学只有20所博士点构成的互聘网络,而物理学是55所博士点构成的互聘网络,节点越多,互聘网络可能层级结构越多,紧密程度越底。因此本研究推测,随着未来社会学博士授予点的数量增加,整个社会学的博士互聘网络的紧密程度将会降低。

(三)博士生互聘网络的中心度

社会网络分析中的中心度(centrality)显示的是行动者在网络中的所处的位置、与其他行动者的关系强度以及对其他行动者的影响程度,因此也是可以体现互聘网络中层级结构的一种指标。中心度可分为度数中心度(degreecentrality)、中间中心度(betweencentrality)和接近中心性(closenesscentrality),考虑到本研究是以院系作为行动者,因此仅计算各个点的度数中心度。

度数中心度一般是指与一点直接相连的其他点的个数。社会学博士毕业生互聘网络构成的是有向矩阵,每个社会学系都分别拥有一个点入中心度(in-centrality)和点出中心度(out-centrality),前者即一所社会学系所聘任的其他社会学系的博士毕业生数量,后者即一所社会学系的博士毕业生到其他社会学系任教的数量。由于度数中心度是从个体行动者的角度理解社会网络结构的因素,难以判断行动者在整体社会网中的位置,因此本研究引入伯纳西茨采用特征向量中心度(EigenvectorCentrality)予以修正。伯纳西茨认为,与某些中心点相连的点的中心度的提高同时会提高与自己相连的其他点的中心度,因此,一点的中心度等于与该点相连的线的取值,并根据这些点的中心度进行加权。经过UCINET度数中心度的计算后,我国社会学博士毕业生互聘网络的中心度情况见表4。