四、实证研究

(一)研究样本

本研究采用问卷调查,并结合访谈的方式以北京企业为例进行实证分析,调查对象主要为企业中熟悉校企合作教育情况的人力资源管理者和中高层管理者。本次调查共发放问卷300份,回收有效问卷263份,有效率87.6%。

(二)问卷设计

调查问卷主要参考国内外相关研究成果,并在与多家企业人力资源管理者广泛交流的基础上形成初试版本。后经过预测试,进行修改形成正式版本。校企合作教育层次为高等教育层次,以本科和硕士研究生两个层次为主。企业动因以图1为基础,共设置32道题项。每道题项均采用李克特5分制计分法,“非常重要”计5分,“比较重要”计4分,“一般”计3分,“不重要”计2分,“一点也不重要”计1分。答题者选择的分值越高,代表其认同感越高。

本文采用SPSS19.0进行数据处理,通过主成分因素分析、相关分析、回归分析法进行验证。

(三)结果分析与讨论

1.问卷的信度与效度分析

问卷设计中,尽量采用过去实证研究中比较成熟的理论以保证问卷的内容效度。同时,本文对数据进行探索性因素分析,运用主成分分析法验证问卷的效度,采用特征值大于1,因素荷重大于0.5等标准抽取主要因素。结果为抽取的主要因素均能解释各指标变异量的90%以上,说明问卷的内部结构良好,具有较高的建构效度。

本文采用内部一致性系数(Cronbachα)验证问卷的信度,计算得出各指标题项内部一致性系数均超过了0.95,说明问卷具有较高的信度,满足研究要求。

2.企业对参与校企合作教育动力因素评价的描述性统计分析与讨论

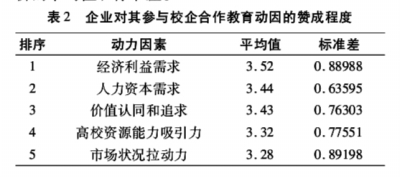

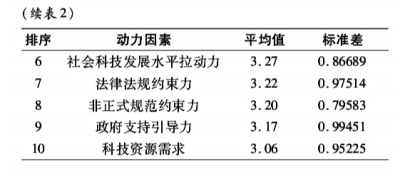

表2是企业对参与校企合作教育各动力因素评价的平均值和标准差。

统计结果显示,企业对参与校企合作教育动因评价排前两位的均是自身利益追求驱动力,包括经济利益需求(3.52)和人力资本需求(3.44)。说明作为市场经济主体,企业的行为决策仍以有利于获取经济利益为主要目标。企业在和高校共同培养学生的过程中,希望获得企业发展的第一资本———人力资本,推动企业战略目标的实现,提高企业竞争力,获得经济利益。这与张俊珍(2008)、许艳菊(2014)等人的研究结果一致,企业与高校人才培养的合作,贯穿着企业对自身利益的追求。

排在第三位的是企业自身对校企合作教育的价值认同和追求(3.43)。这表明现代企业已逐渐认识到作为社会人和利益相关者组织,企业不能只追求经济利益,还应承担相关社会责任。访谈中有很多企业认为当前大学生的实践动手能力和职业能力离企业需求有一定差距,企业高度认同参与校企合作教育对大学生、行业发展和社会有利,并愿意和高校合作,给大学生提供实习实践机会,帮助大学生更好地适应工作环境。胡海青(2012)的研究结果也显示,部分企业认为参与校企合作教育是企业借此履行社会责任和回报社会的机会,帮助学生学习和提高职业能力对全体企业和社会有利。

排在第四位的是高校资源能力吸引力(3.32)。企业参与校企合作教育的主要目的是培养、招收优质的大学生作为储备人才,获取高校丰富的科研资源。因此,教学质量高、学生生源优质、科技水平高的高校本身就是刺激企业参与校企合作教育的诱因。吴强(2014)的研究结果也表明高校人力资源、科研资源以及投入是企业选择校企合作伙伴时最关注的影响因子之一。

统计结果还显示,来源于政府的两项动力因素,法律法规约束力(3.22)和政府支持引导力(3.17)排序相对靠后。经进一步访谈得知,目前我国从中央到地方虽然陆续出台了一系列相关政策法规鼓励企业参与校企合作教育,但这些政策法规都属于原则性规定,缺乏强制性要求和具体操作细则,对企