显得更加科学,也更方便说明和应用。

(四)因子得分

通过以上分析处理得到各因子的得分,保存在数据文件中,将其命Fi(i=1,2,…,5)。计算各样本点的综合因子得分表达式为:

F=0.25260F1+0.15523F2+0.13296F3+0.12198F4+0.12188F5

(五)因子影响路径分析

通过上述因子分析,已经得到五个公因子,分别是:反映学校创业教育强度的“学校创业教育因子”、反映个人创业基本素养的“个人创业素质因子”、反映家庭支持力度的“家庭背景因子”、反映个人文化素质水平的“个人学历因子”以及“周围创业氛围因子”。本研究在设计问卷过程中对问卷各项问题进行了分数赋值,赋值方法为:

(1)对于确定性选型问题,比如:在校期间参加创业竞赛次数,按照A(0次):25分,B(1次):50分,C(2次):75分,D(3次及以上):100分进行赋值。

(2)对于非确定性选择问题,比如:个人风险偏好程度,参与者可以在0-10的范围内选择任意值来描述自身风险偏好程度。在赋分时,我们将所有样本点排序,计算出每个样本点的百分比排名,然后将第一名定义为100分,其他样本点分数即为100。

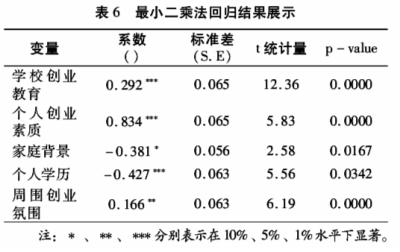

参与者做完问卷后可以获得一个具体分数,区间为0-100分,本文用这一分数来代表被调查个体的创业意愿,分数越高代表创业意愿越高。下面使用普通最小二乘法,以“调查问卷得分”为被解释变量,五个主因子为解释变量(由因子分析的性质可知,这五个主成分之间是完全不相关的),构建线性回归方程,计量结果如表6。

从表6中可以看出:

(1)高校创业教育在1%以内显著,与大学生创业意愿显著正相关,这表明高校组织创业教育活动能够明显激发大学生的创业意愿。

(2)个人创业素质在1%以内显著,与大学生创业意愿显著正相关,并且通过系数可以判断个人创业素质是影响学生创业意愿的最主要因素。

(3)家庭背景在10%以内显著,与大学生创业意愿显著负相关,负向影响较为明显,这一因素不容忽视。

(4)个人学历在1%以内显著,与大学生创业意愿显著负相关,对大学生创业意愿起到了一定的抑制作用。

(5)周围创业氛围在5%以内显著,与大学生创业意愿显著正相关。可见,周围创业氛围是影响大学生创业的积极因素。

综上,高校创业教育、个人创业素质、个人创业素质对大学生的创业意愿有正向促进作用,而家庭背景和学历则在不同程度上对大学生的创业意愿产生抑制作用。对于以上研究结果,下文试图做出较为合理的解释。

个人创业素质与大学生创业意愿显著正相关,并且个人创业素质是影响学生创业意愿的最主要因素。就个人对创业知识了解程度而言,因为个体的差异性,学生对创业的了解程度差别很大,而互联网的发展加大了这种差距。在互联网时代,对于创新创业具有更大热情的学生更愿意去搜集创业信息,在获取信息的过程中,创新创业的热情又继续被激发,从而形成良性循环,信息在这里也显示出了“马太效应”,即新的信息继续聚集到已有信息较多的人身边,已有信息较少的人更难接触到新的信息。因此高校在推广创新创业知识时,应当重点关注创新创业知识较少的群体。

鼓励大学生创新创业的目的之一是为了培养一批优秀的年轻企业家。根据创新理论之父熊彼特的观点,企业家的价值在于创造性破坏市场,使市场出现不均衡,再从不均衡中套利获得经济利润。创造性的破坏来自于创新,而市场不均衡则来自于市场环境的不确定性。也就是说,如果忽略技术进步,那么只有在不确定性的市场环境中,企业家才能发挥作用,而且企业家一定是比常人能够更好地把握市场不确定性的群体。所以创业天然是一种高风险的活动,对于风险偏好型的学生而言,创业会更有吸引力,对于风险厌恶型的学生而言,则一般相反。

高校创业教育与大学生创业意愿显著正相关,