源的区域空间分布特征、集聚与扩散趋势进行了总结,并对高等教育资源对经济发展的增长进行了研究。

有少数学者进行了区域高等教育核心竞争力时间序列层次的纵向研究,但大多采用单一指标的描述性方法,缺乏说服力;还有一些学者运用定量方法对区域高等教育资源进行时间序列的纵向测度,希望借助测度的指数或者结果对区域高等教育核心竞争力的演变及形成机制进行研究,如段从宇,迟景明 运用层次分析法,对区域高等教育资源的配置和演变进行了时间序列上的纵向研究,指出不同区域间高等教育资源汇集两极分化的“马太效应”逐步加剧。虽然该研究的指标比较系统,避免了以往单一研究指标说服力不强的弊端,但是仅从纵向上分析高等教育资源的分配与演变的态势,而未能对影响高等教育发展的诸多因素以及教育资源分配与演变机制形成的原因进行深层次研究。

三、我国区域高等教育核心竞争力测度与分类

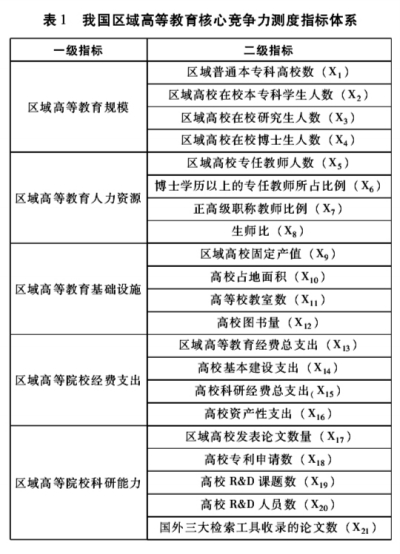

(一)我国区域高等教育核心竞争力的测度1.指标体系及数据来源

高等教育核心竞争力是一个由多重因素组成的综合系统,在对其进行定量测度研究时,选择一些能够涵括该系统的代表性指标是十分必要的。本着构建指标系统科学性、系统性、全面性和可行性的指导原则,本文从高等教育规模、人力资源、基础设施建设、教育经费支出、科研能力五个维度,选取了21个具有代表性的指标,运用因子分析和聚类分析方法,来对我国区域高等教育核心竞争力进行测度研究。具体指标如表1所示。

在指标设置上需要特别说明的一点是,由于本文需要在纵向上研究区域高等教育核心竞争力的演变的影响因素,为避免此处的教育经费指标与政策影响因素中的教育经费指标重复,因此选择选择“高等教育经费支出”作为测度区域高等教育核心竞争力的二级指标,而选择“高等教育经费投入”作为测度教育政策影响因素的二级指标。

区域高等教育核心竞争力测度指标体系的数据来源来自于《中国教育统计年鉴》(2014)、《中国教育经费统计年鉴》(2015)以及《中国科技年鉴》(2015)。数据处理采用SPSS19.0处理软件。

2.区域高等教育核心竞争力的综合测度

由于区域高等教育核心竞争力的测度体系指标较多,数据存在量纲和数量级的差别,且变量间可能存在多重共线性,难以直接进行综合测度。为了将众多指标耦合为一个综合的指数,本文选用因子分析法来计算我国的31个省级行政区域的高等教育核心竞争力的综合得分。其具体步骤如下。

(1)将原始数据进行无量纲化处理

为避免原始数据在量纲和级别差异上的影响,需要首先进行无量纲化处理。本文采取的是Z值法。

(2)进行KMO和Bartlett检验

在进行因子分析之前,需要对主成分共同度,即各变量包含的原始信息能被提取的公因子所揭示的程度进行检验。经检验,KMO值等于0.808,Bartlett检验的相伴概率P值为0.00,因此原变量通过主成分共同度检验。

(3)计算相关矩阵的特征值以及累计贡献率

从31个变量中共提取出21个公因子。其中第一、第二公因子的特征值分别为13.902和4.062,累计贡献率达到了85.543%,全体的变量可以很好地被前两个主成分所解释,计算的结果如表2所示。