九年知类通达,强力而不反,谓之大成”。虽然,《学记》文本之言语表述与西周学校教育实践活动之间可能存在脱节之处,但是,《学记》文本中之“比年入学,中年考校”却在一定程度上代表了西周学校教育的入学和考校制度。我们对于教育文本之教育理想的推论,就是要在理清教育文本所体现的教育理想的同时,结合学校教育实践活动来更加全面地理解和分析教育文本的历史价值。

《学记》之“比年入学,中年考校”关涉的教育问题为:第一,入学的年龄问题。虽然“比年”可解释成为“每年”,但是究其源头就涉及到具体的入学年龄问题。第二,入学的身份问题。在中国古代社会,学校教育具有明显的阶级性,不同身份的学生是否能够在相同的年龄阶段接受学校教育。第三,入学的类型问题。西周的学校类型分为国学和乡学两种,为贵族子弟设立的国学又分为大学与小学两级,比年入学就必然涉及到入何等类型和何种级别学校的问题。第四,中年的阶段问题。在确定比年的基础之上,小成之前的中年,即一、三、五、七年都可以成为定数,但是涉及到小成与大成之间的七年和九年是否也是中年的问题。第五,考校的内容问题。中年考校就涉及到学校教育的具体内容,以及每个中年考核的重点问题,同样也涉及到对于小成和大成标准的认识问题。第六,中年和考校的关系问题。中年和考校的关系既涉及入学的年龄、身份、类型问题、中年的阶段和考校的内容问题,也关乎对于西周学校教育考校制度并间接涉及对于各阶段学习内容的认识问题,即所谓“开后世以‘考程’间接定‘学程’先河”的学术地位问题。

(二)《学记》之中年考校制的文本佐证

《学记》之中关于中年考校制的文本记载,在《大戴礼记》之中也有相应的言语表述,可以在一定程度上用来佐证对于中年与考校关系的认识问题。《大戴礼记·保傅篇》云:“古者年八岁而出就外舍,学小艺焉,履小节焉。束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。”《白虎通》曰:“八岁入小学,十五入大学”是也。此太子之礼。《尚书大传》曰:“公卿之太子、大夫元士嫡子,年十三始入小学,见小节而践小义。年二十入大学,见大节而践大义。”此王子入学之期也。又曰“十五年入小学,十八入大学”者,谓诸子姓晚成者,至十五入小学,其早成者十八入大学。《内则》曰“十年出就外傅,居宿于外,学书计”者,谓公卿以下教子于家也。按照卢注之注释:“八岁入小学,十五入大学,为王太子之礼”,在《保傅篇》中可得以明证———“帝入东学”、“帝入南学”、“帝入西学”、“帝入北学”指的就是成王十五岁之时,入诸学观礼布政之事。而对于卢注据《内则》、《书传》说十三入小学,二十入大学,为诸侯世子及卿大夫、士适子之礼。其或迟三年,十五入小学;或早二年,十八入大学,为世子以下晚成、早成之别制,则无具体的文献可以佐证。

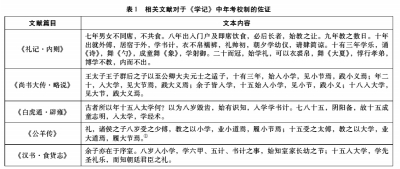

《大戴礼记·保傅篇》中“八岁入小学,十五入大学”的文本阐述,在同时期相关文献之中的表述如表1。

我们通过对《大戴礼记·保傅篇》、《礼记·内则》、《尚书大传·略说》、《白虎通·辟雍》、《公羊传》、《汉书·食货志》等相关文献资料的分析不难发现:第一,西周国学分为大学和小学,八岁入小