学,十五岁入大学;第二,小学的学习时间可以推断为七年,大学的学习时间没有较为明确的表述②;第三,西周学校教育具有明显的等级性,入学年龄与入学身份有直接的关联。

二、《学记》之中年考校制的古代演变

从东汉郑玄开始,历代《礼记》考释者都对《学记》之中年考校制进行了考证。古代学者对于中年考校制的注释和考证,既是对《礼记》考释研究的学术传承,也是对先秦学校教育考校制度的学术论证。同样,中国古代社会官学教育体系的建立、发展和完善,则是从学校教育实践层面不断丰富和完善了《学记》之中年考校制度。中国古代官学教育实践活动中之考校制度,从教育制度层面就可以被看作为对先秦社会以来学校考校制度的拓展和延伸,而古代学者对《学记》之中年考校制度的注释和考证,无不体现和反映着他们对于学校教育考校制度的现实认识和理性思索。

(一)《学记》之中年考校制考释的古代变迁

自东汉郑康成对《学记》进行注释以来,唐孔颖达、宋方悫、陆佃、张载、周、陈祥道、吕祖谦、朱熹、辅广、元吴澄、陈贜、明胡广、清王夫之、万斯大、姚际恒、方苞、姜兆锡、孙希旦、朱彬等人,都对中年考校制进行了相应的阐释。我们试从三个方面对历代注释者的注释进行分析:首先,注释者辨析中年考校与周礼三年大比考校的区别。郑康成在对中年考校制进行注释的时候认为,中年考校制就是周礼的三年大比考校制度;从孔颖达开始就对郑玄之注释展开质疑,并认为周礼三年大比为兴贤能之期,而中年考校为学校中考察之期,二者有本质上的区别。其次,中年考校制是包括大学和小学在内的考校制度,还是单独指大学的考校制度。孔颖达认为,中年考校制度的一年三年五年七年既是未入大学的乡遂大夫的考校制度,也是入大学的国家考校制度,而九年之考校制度就单独指国家考校制度;周、万斯大、方苞则认为中年考校就是十五岁升入大学之后的考校制度;张载则认为,九年考校制度是“言其大略,人性有迟敏,气有昏明,岂有齐也?”,人性本不同,所以不可以统一标准来衡量。最后,古代学者对于中年考校的内容的注释几乎没有争议。朱熹对于中年考校内容的理解具有代表性,“这几句都是上两字说学,下两字说得处,如离经便是学,辨志是得处”,“考校之法,逐节之中,先观其学业之浅深,徐察其德行之虚实”,学业与德行并重就是中年考校的内容;值得注意的是方苞对于中年考校制度之中前七年为何用“视”进行了注释,“自一年以至七年四曰视者,为师者以是布为教,即以是程其学也;九年则不复视者,知类通达强力而不返,非教者所能程,惟学者之自致焉”,七年之前的考校可以按照具体的学习内容考核其学业和德行,九年在学业和德行方面的进步更大程度上依赖于学者自我的修养。总之,古代学者大都认为中年考校制主要是对于十五岁升入大学之后的考校,考校的内容包括学业与德行,七年之前有具体可考核的内容,九年之后的考核注重对学习者自我修养的提高。

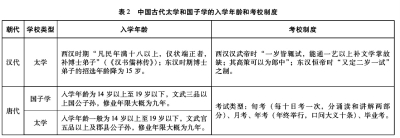

(二)古代学校教育制度的官学实践

自汉代以来,官学和私学构成了中国古代学校教育的两大重要组成,其中官学由中央官学和地方官学构成,而具有大学性质的太学(西汉创立)和国子学(西晋创立)并行的学校教育制度共同构成了中国古代学校教育的主体。我们试以西汉时期太学创立为开端,选取唐、宋、明、清的国子学和太学,来具体考察学校教育制度在具体学校教育实践活动之中的历史变迁,以此来反观以《学记》为代表的教育理想和教育实践之间的教育差距。见表2。