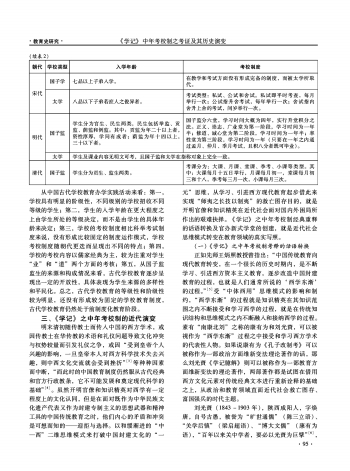

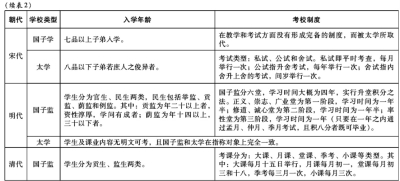

从中国古代学校教育办学实践活动来看:第一,学校具有明显的阶级性,不同级别的学校招收不同等级的学生;第二,学生的入学年龄在更大程度之上由学生所处的等级决定,而不是由学生的具体年龄来决定;第三,学校的考校制度相比科举考试制度来说,没有形成比较固定的制度运作模式,学校考校制度随朝代更迭而呈现出不同的特点;第四,学校的考校内容以儒家经典为主,较为注重对学生“业”和“道”两个方面的考核;第五,从国子监监生的来源和构成情况来看,古代学校教育逐步呈现出一定的开放性,具体表现为学生来源的多样性和平民化。总之,古代学校教育的等级性和阶级性较为明显,还没有形成较为固定的学校教育制度,古代学校教育仍然处于前制度化教育阶段。

三、《学记》之中年考校制的近代演变

明末清初随传教士而传入中国的西方学术,或因传教士在华传教的术语和礼仪问题导致文化冲突与权势较量而引发礼仪之争,或因“受到皇帝个人兴趣的影响,一旦皇帝本人对西方科学技术失去兴趣,则中西文化交流就会受到挫折” 等种种因素而中断,“而此时的中国教育制度仍然服从古代经典和官方行政教条,它不可能发展和奠定现代科学的基础”。虽然开明官僚和知识精英对西学有一定程度上的文化认同,但是在面对既作为中华民族文化遗产代表又作为封建专制主义的思想武器和精神工具的中国传统教育之时,他们内心的矛盾和冲突是可想而知的———迎拒与选择。以和缓渐进的“中—西”二维思维模式来打破中国封建文化的“一元”思维,从学习、引进西方现代教育起步借此来实现“师夷之长技以制夷”的救亡图存目的,就是开明官僚和知识精英在近代社会面对国内外困局所作出的艰难抉择。《学记》之中年考校制经典重释的话语转换及官办新式学堂的创建,就是近代社会思维模式转变在教育领域的真实写照。

(一)《学记》之中年考校制考释的话语转换

正如先师王炳照教授曾指出:“中国传统教育向现代教育转变,在一个很长的历史时期内,是不断学习、引进西方资本主义教育,逐步改造中国封建教育的过程,也就是人们通常所说的‘西学东渐’的过程。”受“中体西用”思维模式的影响和制约,“西学东渐”的过程就是知识精英在其知识范围之内不断接受和学习西学的过程,就是在传统知识结构和思维模式之内不断融入和接纳西学的过程。素有“南康北刘”之称的康有为和刘光?,可以被视作为“西学东渐”过程之中接受和学习西方学术的代表性人物。如果说康有为《孔子改制考》可以被称作为一部政治方面维新变法理论著作的话,那么刘光?《学记臆解》则可以被称作为一部教育方面维新变法的理论著作,两部著作都是试图在借用西方文化元素对传统经典文本进行重新诠释的基础之上,从政治和教育领域直面近代社会救亡图存、富国强兵的时代主题。

刘光?(1843-1903年),陕西咸阳人,字焕唐,自号古愚,被誉为“旷世通儒”(陈三立语)、“关学后镇”(梁启超语)、“博大文儒”(康有为语),“百年以来关中学者,要必以光?为巨擘”,