足以可见其在近代社会文化生活中的历史地位。刘光?“以良知不昧为基,以利用前民为施,笃行而广知,学古而审时,至诚而集虚,躬而焦思,忧中国之危,惧大教之凌夷而思救之,以是教其徒”,《学记臆解》正是其忧国忧民之作———“救国之贫弱,孰有捷且大于兴学者?”《学记臆解》之所以被称作为“臆解”,就是其“盖身世之悲,有不能自己于言者,强附经训以告稚子,故题曰‘臆解’”,作者之悲在于传统教育“以学为士子专业,讲诵考论以鹜于利禄之途,而非‘修齐治平’之事”,故欲借《学记》探寻“化民成俗”之本义,从而达到“纳民于学,使皆为有用之材,以治其业而已,所谓化民成俗”的救国救民之教育目的。

刘光?在《学记臆解》之中结合西方教育话语,对《学记》之中年考校制进行了不同于以往的解释,可以被视作为近代社会清末学制制定之前,采用西方教育话语对《学记》进行重新诠释之代表性人物。刘光?首先对入学之年龄进行考证并据此推算出“小成”与“大成”之年。刘光?认为,“比年入学”指每年有入学之人,即由家塾入里塾、由里塾入乡遂庠及国学;“中年考校”为间一年考校,督课其所学升降及等级。古代童子从六岁开始由母亲在家中进行教育,八岁入小学,十岁由家塾入里塾。“中年考校”就是童子十岁进入里塾之后的考课制度,“一年”、“三年”、“五年”、“七年”即12岁、14岁、16岁、18岁,“小成”之年即18岁之时,“九年”之后的“大成”之年即童子20岁之时。刘光?认为“小成”之时,“人生应用之艺,应读之书,皆已学习,志趣可见,筋力已壮,可以出而任事,此时智勇者为士为吏为兵,士入太学,兵吏入专门之学,朴健者为农受田而耕,智巧者为工商入市肆以精其业,此后即学不更精进,亦能有用于世而非弃材,故曰小成也”;“大成”之时“可以出而仕矣,二十以后,兵农工商各有官长,长即其师其优异者,升于国家以储为将相大臣之选。则此大成后,各治其事,仍各修其学”。由此可见,刘光?认为小成阶段旨在培养各种专门人才,而到大成阶段则致力于培养能充当各级官员的储备人才,但大成只是标志着某个学业阶段的结束并不意味着整个人生学习过程的结束。

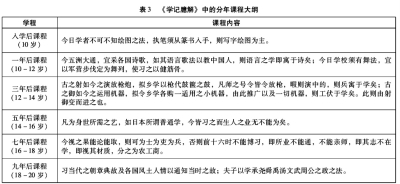

刘光?倡导以“本”、“参”、“证”为基准来“定弟子之所业”,并在引入“课程”概念的基础之上明确地提出了“分年课程”。刘光?针对近代教育“惟西人之是师,西法之是讲,西国学校胜吾中国之今”的教育现实,认为造成教育困局的原因在于“今学所难者无编定之功课可循然”,并特别强调西学和西法只能胜中国之今但不能胜中国之古,“其能过吾中国之古乎?其能过吾六经孔孟之所言乎?”显然在作者心中中国之古必胜西国之今。故此,刘光?提出解今之教育困局的良策———“本之六经,参以时势,证以西法”,并在《学记臆解》之中提出了分年课程的大致轮廓③。见表3。

在以上六段学程之中:“篆书”与“绘图”相通,“学诗”、“学舞”与“语言之学”、“军营步伐”相通,“射”、“御”与“枪炮”、“机器”相通,“身世所需之艺”与“日本普通学”相通,古之“政”、“法”与当代“朝章典故”相通,以及“小成”阶段农工商等专门人才的培养,既有利于