企业的发展越来越和社会整体发展水平相连动,企业履行社会责任符合现代社会发展趋势,有利于企业的长远发展。在经营发展过程中,把法律法规相关规定和外部非正式规范内化为自身经营模式或企业文化,从而把参与人才培养,承担社会责任作为企业内在价值追求。

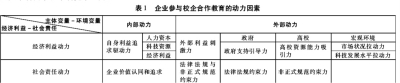

3.外部-经济利益动力:外部利益刺激力

政府支持引导力。根据“三螺旋”理论,校企合作过程中,政府是政策、经济环境的缔造者和维护者,其职能是在政策和制度层面塑造校企合作行为的轨迹和方向,为校企合作的长期有效进行创造良好的外部与内部环境 。政府通过实施相关项目、计划,设立各类“基金”引导企业参与校企合作教育。如美国联邦政府结合社会经济发展需求和教育发展内在需求不断加强立法工作,制定和颁布有关校企合作教育的法律法规,对校企合作教育予以明确的财政支持,出台激励企业参与校企合作教育的税收以及知识产权相关政策,为校企合作教育的发展提供了政策驱动。

高校资源能力吸引力。每一类战略联盟合作关系都有其特定情况下的价值,它们都可以被看作是寻求机构联合的重要途径。 具体到校企合作中,当高校所能提供的资源和能力不但能够达到企业的要求,并能击败所有其他资源拥有组织时,企业便会放弃从其他组织获得资源的途径,选择与高校合作。这种吸引力一方面从企业所需资源的质量来体现;另一方面体现在企业获取人才和科技资源过程中的优势服务,比如通过各种手段能够给予企业合作资金补偿,员工培训,技术研发,提升社会声誉等。

市场状况拉动力。企业是处于市场环境中的经济组织,企业的决策行为极大的受到市场状况的影响。推动企业参与校企合作教育动力的市场因素主要是市场需求和市场竞争压力。

当企业预期到市场需要某些产品或技术,而自身能力又不能满足这些需求,就会对寻求合作产生巨大的拉动作用。同时,激烈的市场竞争促使企业进行技术创新以获得生存或长远发展。高校具有与企业互补的资源和能力,企业参与校企合作教育,可以发挥互补协同效应,使技术创新活动效率更高。

科技发展水平拉动力。科学技术是社会生产力最活跃的因素。科学技术环境的巨大变革积极影响着企业尤其是科技型企业的运营。通过校企合作教育,企业可以充分利用高校的技术资源和创新资源,提升科研水平,缩短技术创新周期,降低开发科学技术的风险。

4.外部-社会责任动力:法律法规与非正式规范约束力

法律法规约束力。企业必须在社会法律和规章的规定框架下运行,国家立法的强制性要求是驱动企业参与校企合作教育的因素之一。校企合作教育发展成熟国家的实践也表明,政府通过立法对校企合作教育进行合理规制,明确规定各参与方的责任、权利和地位有利于推动校企合作教育的积极开展。如美国《美国2000年教育目标法》(1994)就明确规定:“美国大型企业都将参与强化教育与工作相联系的活动”,以法律的形式确立了校企合作在新世纪的地位。

非正式规范约束力。企业参与校企合作教育不仅需要遵守政策法规的约束,同时还接受社会传统、大众期望等非正式规范的约束。现代社会中,一个企业的形象除了与其产品、服务的质量有关以外,还得益于企业热心参与公益事业。企业通过参与校企合作教育,可以形成具有很强社会责任感的公益效应,有利于树立良好的企业形象,改善公司的生存环境。

综上所述,本文界定的企业参与校企合作教育动力因素如表1所示:

三、动力因素作用机制分析及研究假设提出企业参与校企合作教育的过程,一方面是企业内部动力因素自发的作用结果;另一方面是外部动力因素作用于企业内部需求,并使需求得到满足的过程。因此,对企业动力因素作用机制的分析主要