随着中国特色社会主义进入新时代,新一轮科技革命进程不断加快,区域产业发展由低端向中高端快速升级并促进产业新体系加速形成,给高职院校带来了一系列新课题、新任务、新挑战。从外部看,技术技能人才培养供给侧与产业需求侧存在着结构、质量、水平等方面不平衡、不适应的矛盾;从内部看,高职院校虽然在校企合作、工学结合的人才培养模式方面经过了多年的探索与实践,但吸引行业企业参与办学、校企精准对接协同育人的长效机制尚未建立,“产”与“教”、“校”与“企”之间“两张皮”的现象依然存在,成为制约高职教育高质量发展的痛点与瓶颈。在问题和需求的双重导向下,“产教深度融合”成为高职院校适应变革、担当使命、满足需求和提高人才培养质量的必然选择,开展混合所有制办学探索,是高职院校深入推进和实现产教融合的有效途径。

一、产教融合是混合所有制产业学院建设的基本理念

党的十九大报告在阐述优先发展教育事业、加快教育现代化中明确指出:“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。”这是马克思主义教育观在职业教育领域的重要体现[1]。我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》把“推进职业教育产教融合”作为推进教育现代化的重要任务,要求推行产教融合、校企合作的人才培养模式,推进专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接,体现了国家意志的引导和机制安排,只有“发展与技术进步和生产方式变革以及社会公共服务相适应、产教深度融合的现代职业教育,才能为社会输送适合产业发展的高素质人才资源,才能为国家和社会源源不断地创造人才红利。[2]《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发【2017】95号)(下称《意见》)提出,用10年左右时间,形成教育与产业统筹融合、良性互动的发展格局,健全完善需求导向的人才培养模式。

德国双元制是以产教融合为基本理念。多年来,德国政府通过《职业教育法》明确产教融合的基本要求,并不断推出新政策,从宏观、中观和微观层面持续巩固这一基本理念,成就了双元制人才培养的质量和世界地位。比如,德国各州文教部长自1975年以来多次签署框架协议,强调职业学校要贯彻落实产教结合原则,与教育企业分工协作完成职业教育人才培养任务[3]。有些还通过《职业学校条例》等进一步对学校如何落实产教结合理念开展教学做出具体规定。2012年联合国教科文组织在上海召开的第三届职业教育大会提出,良好的治理是对职业技术教育与培训系统进行成功改革的一个明确先决条件[4]。

著名职教专家马树超研究员在《产教融合:从示范到优质院校建设的主线》[5]一文中谈到,经济与信息技术快速发展是高职教育发展的重要动力,政府引导是高职教育深化产教融合、面向市场发展的成功探索。国家示范高职专项是引导高职深化工学结合的人才培养模式改革,国家骨干高职专项是引导高职开展校企合作的体制机制创新,国家高职质量年报是引导确立高职教育新型质量观,即将开展的优质高职院校建设,则是引导产教融合的高水平专业建设。

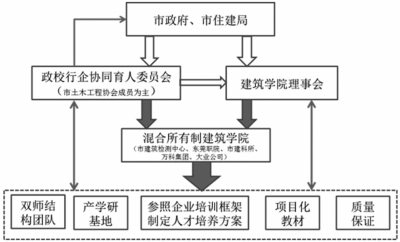

产教融合已成为职业教育现代化的基本理念和基本要求。要切实落实党的十九大报告及国务院文件中所提出的明确要求和具体任务,就必须建立起能吸引行业企业热情参与、促进产教深度融合、校企深度合作的长效机制、治理体系和实现途径。东莞职业技术学院探索混合所有制建筑学院、岭南园林学院(产业学院)建设,初步形成“政府统筹、行业指导、企业深度参与”的二级学院(产业学院)建设机制(如图1所示),就是以产教深度融合为目的与归宿,从治理现代化的视角,重视多元主体的利益需求,以混合所有制形式明确政府、行业、企业及学校的责任、权利与义务,强化学校与企业之间的关系与互动,探索基于利益共同体的资源共建共享、互相依赖、互促发展、持续合作的动力机制。

通过混编组建的理事会、院领导班子、教学团队,可以充分发挥混合所有制办学的优势,把“产教深度融合”的基本理念贯穿在人才培养全过程,实现政府、行业、企业与学校的多元共赢。