研究发现,技校生心理健康各因子均显著高于青年常模(P<0.01),且学生中强迫因子和人际敏感因子的得分最高,表明技工学校学生心理健康水平较常模低,以强迫和人际敏感问题最为突出。同时,本研究中,技工学校学生心理健康总分≥160分,阳性项目数≥43项,或任一一个因子分≥2分的占54.2%(281人);任一因子分≥3分的占17.4%(90人)。冯梅珍和李刚对中技生心理健康进行研究,发现20.15%的学生有中度以上的心理问题,且因子分中排在前两位的也是强迫倾向和人际关系敏感。郭华等研究也发现,18.33%的技校生存在中等以上程度的心理问题,强迫和人际关系敏感均分在所有因子中最高。以上结果均表明,技校生心理问题较为严重,且在众多心理症状中,强迫和人际敏感症状最为严重,学生有较明显的强迫观念和强迫行为,常有不自在感和自卑感,尤其是在与其他人相比较时更突出。因此,技工学校心理健康教育中,需重点对学生的强迫症状和人际关系敏感进行训练,帮助学生恢复自信、重塑自我价值感等,帮助学生树立与挫折斗争的精神,使其以积极的态度与方式看待与处理问题。

本研究发现,女生心理健康阳性的比例高于男生(P=0.019),提示女生的心理健康阳性的程度更高。一方面,技工学校旨在培养操作型的技能型人才,由于生理结构的差异,女生在操作技能方面天生比男生弱,学业上的效能感不足可能是导致女生心理健康更差的原因之一。另外,这也可能受到女生整体自我价值感不足、自信心较低的影响。

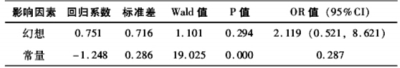

方差分析发现,心理健康阳性组在不成熟应对方式和合理化混合型应对方式的得分显著高于阴性组(P<0.001),阳性组和阴性组被试的成熟型应对方式差异无统计学意义(P>0.05)。且相关分析发现的三种不成熟型应付方式和两种混合型应付方式与心理健康总均分及10个因子相关均有统计学意义,而两种成熟型应付方式仅与心理健康的少数因子相关有统计学意义(P<0.05或0.01)。可见,与成熟型应付方式相比,不成熟型和混合型应付方式与心理健康的相关性更强,不成熟应对方式和心理症状之间存在恶性循环。既往诸多研究也发现,消极不成熟应对方式与心理问题的关系更强。且本研究中回归分析发现,对技工学校学生心理健康程度影响最大的是自责这一应对方式(OR=13.231),随着自责程度的加重,个体发生心理问题的可能性显著上升。这可能受到技工学校学生群体特殊的成长背景的影响。技校生在基础教育阶段多是被忽视的弱势群体,是学习上、品德上和行为上的后进生。如此“失败的过去”,让技校生承受重大的压力,经常陷入对自己、对过去的自责中。这提示,技工学校心理健康教育与辅导的重点应放在,帮助学生处理自责等不成熟型应对方式,通过减少不成熟应对方式,帮助他们以新的视角看待和认识自己“灰暗”的过去,减轻过去的经历对现在的不良影响,卸下“过去”架在自己肩上的沉重担子,把生活的重点放到现在和未来,开始自己人生的积极新篇章,相应的心理问题也迎刃而解了。

[基金项目:广东省技工教育和职业培训省级教学研究立项课题“技工院校学生就业后心理健康状况及其对学校心理健康教育的启示”,主持人:廖利华。]

参考文献:

[1]李义安,娄文婧.某中等职业技校学生心理韧性与主观幸福感调查[J].中国学校卫生,2010(01):108-109.

[2]姜金伟,姚梅林.学业自我概念对技工学生学校投入的影响——群体内部认同的中介作用[J].心理发展与教育,2011(01):59-64.

[3]张萍.昭通市初中住宿学生心理健康状况分析[J].中国学校卫生,2014,35(3):399-401.

[4]王玲凤.小学高年级学生应对方式及其与心理健康的关系[J].中国学校卫生,2005(04):286-288.

[5]麦小菡,杨杰文.某医学院校新生心理健康状况分析[J].中国学校卫生,2015,36(07):1086-1088.

[6]张妍,李飞,周文华 等.中国大学生睡眠质量与心理健康关系的元分析[J].中国学校卫生,2014(03):381-384.

[7]冯梅珍,李刚.中专技工学校新生的心理健康与述情障碍的调查分析[J].广东医学,2007(01):136-137.

[8]肖计划,许秀峰.“应付方式问卷”效度与信度研究[J].中国心理卫生杂志,1996,10(04):164-168.

[9]汪向东.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999,34-55.

[10]郭华,杨长虹,余学.民办技校学生心理卫生状况调查分析[J].中国健康心理学杂志,2007(10):892-893.

[11]侯艳飞,廖利华,张再华 等.广东省技工院校学生择业效能感状况实证分析[J].职业技术教育,2015,36(17):66-70.

[12]俞觉鸣,凌荣华,沈杰 等.高中学生应激应对方式与心理健康的关系[J].中国学校卫生,2008(09):842-844.

[13]阳子光,张建人,凌辉.武警基层战士应对方式、社会支持与心理健康的关系[J].中国临床心理学杂志,2013,21(04):675-676.

[14]朱焱,胡瑾,余应筠 等.农村留守儿童心理健康与应对方式[J].中国学校卫生,2014,35(11):1657-1659.

[15]廖友国.中国人应对方式与心理健康关系的元分析[J].中国临床心理学杂志,2014,22(05):897-900.

责任编辑 何丽华