三、重视科学探究合作的协调性

交流与合作是科学学习是重要途径。通过交流与合作,可以使不同的探究者贡献出经验和发挥各自的优势,从而使探究者完成单个探究者无法完成的复杂任务。只有协调的合作行为,才能真正达成科学探究的目的。教师要依据不同的教学内容引导学生采用不同的合作学习形式。比如有:(1)讨论式:通过组内同学的讨论形式解决存在异议的问题;(2)实验式:对一些需要通过实验探究的内容采用实验式,组内同学合作实验;(3)对抗式:此类合作学习是指组间就一些探究问题进行比赛;(4)交互式:是指学生在实验探究过程中加入交流的过程,对实验过程中生成的问题进行及时的交流讨论等。

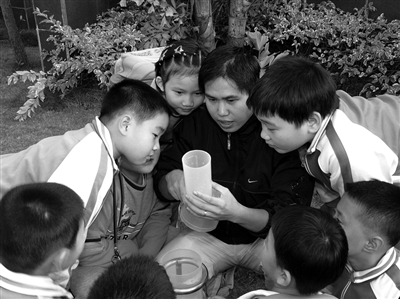

案例二 科技小社团活动

科技小社团是我校科技特色教育的亮点之一,也是学生探究素质培养的重要阵地。根据学校多年积淀的校园环境特点、科技教师的自身特长以及科学教材中学生感兴趣的特色内容,我们学校构架了丰富多彩的科技小社团,如:小小气象站、小小爱迪生科技社、机器人工作室等等。让每一个对科学感兴趣的学生根据自己的爱好在这里都能找到聚会的场所,与其他志同道合的学生共同学习、共同提高。几年来通过开展各种科技探究活动,使学生的兴趣和爱好得到培养,学生特长的发挥、个性的发展、综合素质的提高,以及丰富校园文化生活等方面发挥了显著的作用。

四、寻求科学探究角度的多样性

科学探究能力的形成依赖于学生的学习和探究活动,学生通过动手动脑、亲自实践,在感知、体验的基础上,内化形成。教师要鼓励学生对研究对象进行多角度、多层面地探究。鼓励学生进行个性化的研究学习,不拘泥于教材和教师提供的方法指导。在设计实验时允许学生按照自己的思维角度去探究。如在探究《物体的热胀冷缩》时,鼓励学生根据自己喜欢的、各种不同的液体进行探究,在学生研究得出一种液体热胀冷缩之后,通过探究后的交流环节,他可以举一反三地理解同学所获得结果,并内化、建构成自己的知识。

案例三 多个角度探究

《蚂蚁》一课中教师允许学生从多个角度去进行观察,学生会有很多研究的内容,有的研究蚂蚁喜欢的食物,有的会研究蚂蚁的爬行速度。有的会研究蚂蚁的生活环境等。通过研究记录、交流,学生可以比较全面地去认识某一事物。

五、强化科学探究活动的探索性

问题是科学研究的开始。从某种意义上说,探究式学习就是产生问题和解决问题。猜想与假设是使学生思维发散最为活跃的阶段,它使学生勇于开拓,具有创造冲动,有丰富的直觉和想象力。教师在学生提出问题后,应该让学生进行大胆的猜想和假设,这样形成基本的逻辑思维,但是要注意猜想与假设是建立在思维的考虑过程,而不是乱想。

案例四 鼓励奇思妙想

三年级下册中的《混合身边的物质(一)》中,当豆子和沙子的混合,学生进行猜想,他们会发生变化吗?学生有两种答案,有或没有,但是老师一定要他们说一说自己根据什么来进行猜想与假设的,不然的话就变成乱说了。在此基础上,老师可以再加上自己丰富的语言,给学生的学习兴趣进一步的提升,如当豆子和沙子的混合后,会出现豆腐?豆浆?等等,合理地指导学生进行科学猜想,教师再给学生创造一个宽松、和谐的猜想空间,鼓励奇思妙想,就一定会使学生的思维得以足够发散,个性得以更加张扬,从而进一步激发学生进行科学探究的兴趣,提高教学质量和学生的整体素质,培养大批具有创新意识和创新能力的高素质人才。

六、加强科学探究评价的激励性

为了提高学生对科学探究的兴趣,教学评价要让每一个孩子都获得激励,都有成功的体验,都拥有自信心,都在原有水平上有新的发展。不仅要注重孩子们探究活动的结果,更要重视探究的过程,而且对探究的过程进行评价全程性和多元性评价。在探究活动中,必须时时关注学生的活动情况,随时进行评价。评价的目的不在于甑别和选拔、而在于促进教师的教和学生的学,从而促进学生的全面发展。激励性评价运用的时机、方式都是我们教师需要不断研究的内容。将评价贯穿教学的全过程,既关注探究的过程,探究的习惯、更关注探究的结果,有效运用评价促进了学生的全面发展。