积极影响主要表现在:网络组织扩大了大学生的活动范围,有利于大学生吸取国内外不同地区的优秀文化元素,进而促进本土大学校园文化的创新;网络组织扩大了对外交流的渠道,有利于大学校园文化的对外传播,提升大学校园文化自身的社会影响力;网络组织为传统文化的传承发展开启了新的平台,有利于大学生继承和发扬优秀传统文化,扮演文化继承者的角色。

消极影响主要表现在:网络组织的虚拟性导致传统大学校园文化的解构和嬗变,使得大学校园文化的发展出现代际之间的裂痕,影响大学校园文化的有序继承与和谐发展;网络组织的过度自由化导致大学生难以适应以科层制管理为主导的现代社会,出现逃避、不负责任等颓废的校园风气;网络组织的高度多元化导致大学生价值、行为的高度多元化,可能使得大学校园文化出现无中心化的趋势,难以形成一种引领社会发展方向的主流文化。

上述两极影响只是一种理论上的分析和思考,至于目前大学生参加网络组织到底会如何影响大学校园文化的传承创新,则是一个经验性的问题。本文拟通过问卷调查的方式,在收集第一手资料的基础上,分析当前大学生校园网络组织对大学校园文化传承创新的多维影响。

二、数据与分析

(一)数据来源

本研究对广州地区8所高校大学生进行问卷调查,共2100份样本,最后回收有效样本2000份,有效回收率为95.23%。样本配额依照各高校在校人数进行比例配额。所有调查高校均位于广州市,依据高校层次和高校类型分别抽取1所“985”高校,1所“211”高校和6所一般高校。其中“985”高校1所———中山大学;“211”高校1所———华南师范大学;一般性高校6所———华南农业大学、广东外语外贸大学、广州工业大学、广东药学院、星海音乐学院和广州大学。

学科涵盖文科、理科、工科、医科、农科、艺术等,主要包括经济管理法学类、文史哲类、理工农医类和教育艺术类。调查对象为上述8所学校的本科生,不包含研究生和留学生,为了表述的一致性,以下所指的大学生均专指大学本科生。抽样方式以配额抽样方式进行,先取得各个高校学生名册,然后按照院校进行样本分配,确保至少有一半校内学院能够被抽中。在调查过程中,尽量考虑学校层次、专业学科层次和学生个体层次以及年级、专业、性别等因素。采用滚雪球抽样的方式获得样本,并尽可能做到样本能够覆盖所有专业和年级的学生。

总之,所调查的高校既涵盖了不同层次和不同学科特色的高校,也基本反映了广东本科院校的基本结构,具有较强的代表性,基于调查所获得的结论可以进一步推论。

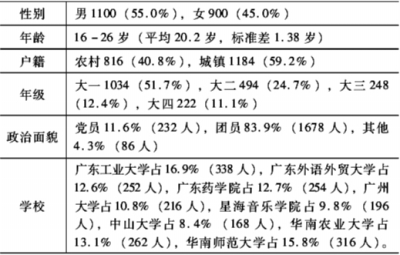

本次调查的样本情况如表1所示。从性别结构来看,男性大学生占55.0%,女性大学生占45.0%,男女比例为1.22,性别比略有偏高,但也大致符合现实情况。被调查大学生平均年龄为20.2岁,标准差为1.38岁,基本符合实际情况;从被调查大学生的户籍结构来看,城市大学生多于农村大学生;从被调查大学生的年级构成来看,大一学生占比最高;从被调查大学生政治面貌来看,团员大学生占比最高,党员大学生占比为11.6%。

(二)大学生网络组织的基本特征

本次调查发现,网络已经成为广州地区大学生获取信息的首选渠道。在受访的1367名大学生中,有76.4%的学生将电脑网络作为获取信息的第一选择途径,相比之下,将书籍作为获取信息第一途径的受访者比例只有1.4%,有超过三成的受访者每天上网时间在3小时以上,有38.6%的受访者拥有自己的微博或博客。具体而言,广州地区大学生网络组织行为主要表现出如下三个方面的特点。

1.网络组织类型的选择以务实为主