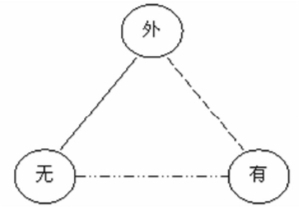

异地高考的“三角关系模型”旨在帮助认清和理顺问题中的复杂关系,但是从认识问题到解决问题,还需要寻找一种正确的解题方法。所谓正确的方法应该同时具备合理性和现实性。比如,有人提议通过提高政策制定的社会参与度来解决异地高考问题,这种建议就缺乏合理性,把希望寄托在利益博弈双方的良知和沟通上,就如同乌托邦的设想。此外,也有人提议通过均衡各地的教育资源来处理异地高考难题,这种建议又不具备现实性。虽然从理论上说均衡教育资源能根本性地解决问题,但是教育资源的不均衡分布有其深刻的社会历史原因,短期内很难有较大改观。兼顾合理性和现实性意味着要对症下药,异地高考始终围绕招考公平,那么考试招生制度即是症结所在。完善异地高考政策的关键在于考试招生制度改革,考试招生制度改革又包括考试制度改革和招生制度改革两个方面。

二、流动性公平问题

由于我国各省份之间的高考试题和教材选用并不统一,如果流动人口子女在流入地接受学习,回到生源地参加高考,那么所学内容难免无法充分适应高考的需要,使随迁子女在高考中处于不利位置,教育公平中最起码要保证的机会公平也就无从谈起。若是选择回到生源地完成学业,那么又意味着要和在外务工的父母分隔两地,这不仅不利于留守子女的健康成长,而且不符合联合国《儿童权利公约》的规定,即“非经法院判决,应确保不违背儿童父母意愿使儿童和父母分离”。随迁子女跟随父母,在父母经常居住地接受教育应该是一项基于国际公约的基本人权。[5]

异地高考最初正是基于这个两难问题提出的,后来逐渐被无户籍常住居民与有户籍本地居民之间的户籍利益之争所掩盖。有调查显示,仅有17.8%的农民工了解并且很关注异地高考政策,61.3%的农民工不清楚异地高考政策甚至从未听说,只有少部分农民工表示很关注此政策。由此可见,农民工对异地高考政策的了解程度和关注度很低。[6]加上农民工阶层本身缺少话语权,于是在异地高考问题上慢慢被边缘化了。但作为政策制定者和社会公平保障者的政府,如果也随波逐流对此置之不理,则无异于舍本逐未。因此,如何在随迁子女跟随父母一起生活的情况下,又能保证其高考机会的相对公平是需要首先解决的流动性公平问题。

对此,多数学者倾向于将随迁子女看作一个独立的群体,试图从招生制度改革的视角来解决问题,并提出四种类型的方案。其一,让随迁子女在流入地完成录取工作,同时,增加流入地的高考录取人数,保持同等录取率,从而不损害当地居民利益。其二,按随迁子女占原籍地考生比例,将原省市的招生名额分出一部分用于录取随迁子女。其三,排除原籍因素,为同一流入地的所有随迁子女单独设置录取指标。其四,制定高考分数的省际转换规则,将随迁子女在流入地高考所得成绩经过转换后回原籍参加录取。

以上四种方案看似有理,实则经不起推敲。第一种在本质上属于低门槛的异地高考方案,而且为了消减当地居民的阻力,还采用增加招生总额的办法。如此一来,高考移民将成为一种常态,源源不断地涌入北京、上海等高考洼地,直至超出高校和城市所能承载的负荷。第二种和第三种的缺陷相仿,一则流动人口流动性强,具体人数不易测算;二则在异地考生的招生名额和录取率的界定上存在诸多麻烦,无论多或少都会引发不同立场下的公平争议,并且,分配不当还可能形成类似于青海、西藏这样的高考小洼地。至于第四种方案,要想在省际间公平地转换分数,其难度之大可想而知,甚至是不可能完成的任务。

既然招生制度改革这条解题路径行不通,何不换个视角,从考试制度改革方向入手,设法消除异地考生的异质性。其实只要实现全国高考统一命题便可解决流动性公平问题。在全国统一高考模式之下,流动人口子女大可随父母在流入地生活学习并参加高考,即便回原籍录取也能免受课程与考试内