三、合理整合资源,还原诗歌语境

《诗经》的创作年代,距今已有两千多年,那些渺远的民俗风情和话语系统,21世纪的青少年学生理解起来是个难题。即便人类情感有千古永恒的轨迹,也恐有失偏颇。语境还原不是在文本解读时,用幻灯片给出几张空洞的标签式的解说,而是要贯穿到课堂上教师用的每一个素材、每一句阐释中。

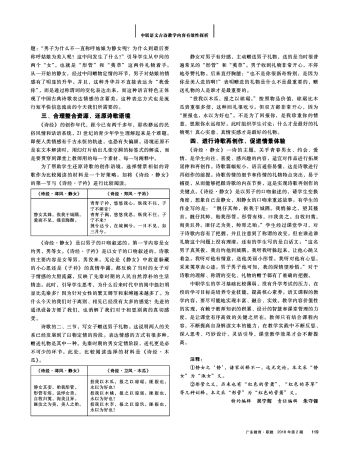

为了帮助学生还原诗歌的创作语境,选择情景相似的诗歌作为比较阅读的材料是一个好策略。如将《诗经·静女》的第一节与《诗经·子衿》进行比较阅读。

《诗经·静女》是以男子的口吻叙述的。第一节内容是女约男,男等女。《诗经·子衿》是以女子的口吻叙述的,诗歌的主要内容是女等男,男没来。无论是《静女》中故意躲藏的小心思还是《子衿》的真情毕露,都反映了当时的女子对于情感的大胆流露,反映了先秦时期的人民自然淳朴的生活情态。此时,引导学生思考,为什么后来时代中的闺中怨妇明显比先秦多?因为针对女性的繁文缛节和束缚越来越多了。为什么今天的我们对于离别、相见已经没有太多的感觉?先进的通讯设备方便了我们,也消解了我们对于相思别离的真切感受。

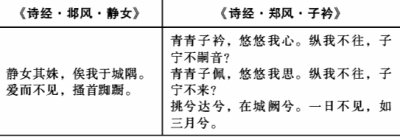

诗歌的二、三节,写女子赠送男子礼物。这说明两人的关系已经发展到了以物定情的阶段。表达情感的方式有很多种,赠送礼物是其中一种。先秦时期的男女定情阶段,送礼更是必不可少的环节。此处,比较阅读选择的材料是《诗经·木瓜》。

静女对男子有好感,主动赠送男子礼物,送的是当时很普遍常见的“彤管”和“荑草”。男子收到礼物非常开心,不停地夸赞礼物。后来直抒胸臆:“也不是你很新奇特别,是因为你是美人送的啊!”表明赠送的礼物是什么不是最重要的,赠送礼物的人是谁才是最重要的。

“投我以木瓜,报之以琼琚。”按照物品价值,琼琚比木瓜贵重很多倍,这种回礼很吃亏。但双方都非常开心,因为“匪报也,永以为好也”。不是为了回报你,是我珍重你的情意,想跟你永远相好。此时组织学生讨论:什么才是最好的礼物呢?真心实意、真情实感才是最好的礼物。

中职语文古诗教学内容有效性探析

四、进行诗歌再创作,促进情景体验

《诗经·静女》一诗的主题,关乎青春男女、约会、爱情,是学生向往、喜爱、感兴趣的内容,适宜对作品进行拓展延伸和再创作。诗歌篇幅短小,语言通俗易懂,这是诗歌进行再创作的前提。诗歌传情的细节和传情的礼物特点突出,易于捕捉,从而能够把握诗歌的内在节奏,这是实现诗歌再创作的关键点。《诗经·静女》是以男子的口吻叙述的,请学生变换角度,想象自己是静女,用静女的口吻来重述故事。有学生的作业写的是:“靓仔其帅,俟我于城隅。我悄躲之,望其搔首。靓仔其帅,贻我彤管。彤管有炜,曰我美之。自牧归荑,洵美且异。匪仔之为美,帅哥之贻。”学生经过课堂学习,对于诗歌内容有了把握,并且注意到了称谓的改变。但在谁送谁礼物这个问题上没有理清。还有的学生写的是白话文:“这名男子真英俊,我自约他到城隅。我呀我呀躲起来,让他心跳又着急。我呀对他有情意,送他美丽小彤管。我呀对他有心思,采来荑草表心迹。男子男子他可知,我的深情望珍惜。”对于诗歌的理解、称谓的变化、礼物的赠予都有了准确的把握。

中职学生的学习基础比较薄弱,没有升学考试的压力,在校的学习目标是培养专业技能,提高核心素养。语文课程的教学内容,要尽可能地实现丰富、融合、实效。教学内容价值性的实现,有赖于教师知识的积累、设计的智慧和课堂管理的力度,是让课堂有序高效的关键之所在。教师只有结合课程内容,不断提高自身解读文本的能力,在教学实践中不断反思、深入思考、巧妙设计、灵活引导,课堂教学效果才会不断提高。

注释:

①静女之‘静’,诸家训释不一,迄无定论。本文采“静女”为“淑女”义。

②彤管之义,历来也有“红色的管箫”、“红色的茅草”等几种训释。本文采“彤管”为“红色的管箫”义。

特约编辑 吴宁辉 责任编辑 朱守锂