电子制作在电子技术课程教学中应用的意义

三、电子制作有助于增强学生的实践操作能力

专业课教学的最终目标是为了培养学生的实践操作能力,让学生学有所用,拥有一技之长,以服务于社会。

在电子制作过程中,笔者通过循序渐进的引导,从元器件分拣与检测、引线成型与插装、电路焊接到电路调试,每一步都参照生产车间的工艺要求进行规范操作练习。比如元器件插装时,卧式电阻应紧贴电路板按统一色标方向排列;焊接时,要求学生严格按“五步法”的操作要领进行引脚焊接;剪脚时,剪脚要平齐,引脚长度要符合行业标准等。通过这种日积月累的训练,学生在元器件的检测、识别,仪表的使用,电路的焊接等各方面都得到了大幅度的提高,从而促进了学生实践能力的培养,使学生有能力在实际工作中从容应对,顺利完成工作任务。

四、电子制作切实提高了学生分析问题和解决问题的能力

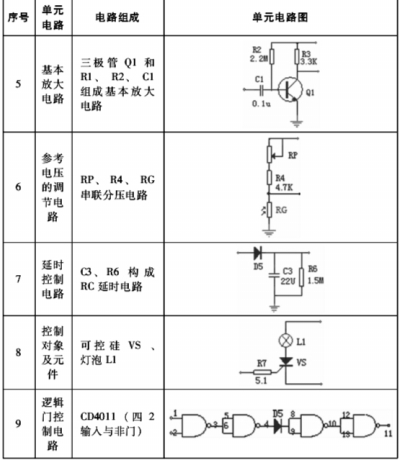

在电子制作过程中,尤其是电路调试检测阶段,经常会遇到问题和疑惑,这为我们培养学生分析问题和解决问题的能力提供了最好时机。课堂上凡是遇到有困难的地方都适时让学生参与思考,提出问题,笔者认为这才是电子制作真正关键和重要的地方。针对图2所示声光双控延时灯电路,笔者曾设计了如下两道思考题,引导学生思考。(1)决定声控光控灯延时时间长短的是哪个元件,如何计算延时时间T;(2)分析声光双控延时灯电路的工作过程,白天和夜晚时电路工作情况有何不同?

对此,笔者曾让学生通过改变R6或则C3的大小来验证实际与理论一致性,结果通过老师的引导,学生通过自己的实操验证,发现理论的分析和实际的效果非常的吻合,从而有效地巩固了学生对RC延时电路的认识,提高了学生的电路分析能力。

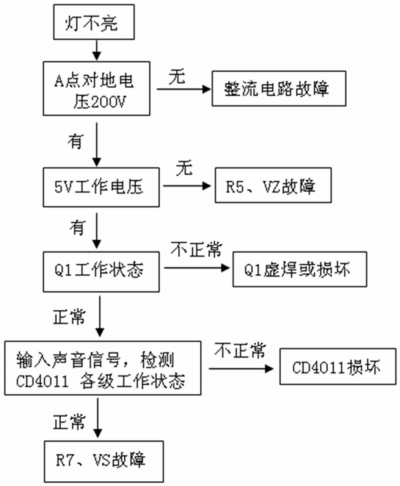

在电路的调试过程中,由于部分学生缺乏制作的经验,往往会出现各种意料不到的情况。如遮住RG不管怎样灯泡就是不发光,什么原因呢?这时就师生一起分析查找故障的原因(故障排查流程如图3所示)。通过逐步排查检测,学生在不知不觉中培养了分析问题的能力,同时用理论知识解决实际解决问题的能力也得到了切实地提高。

五、电子制作有效培养了学生的创新意识与创新能力

将电子制作引入课堂教学,在注重知识技能的同时更应注意过程与方法,激发学生的好奇心和创新意识比教给学生知识更重要。每一个电子制作完成以后,笔者都会根据实际电路提出问题,让学生通过猜想假设——设计方案——实验探究——分析论证——应用拓展等程序,在自主探究的过程中获得知识和技能,着力培养学生的创新意识与创新能力。

综上所述,在电子技术课程教学中引入电子制作收到了较好的教学效果,学生的积极性提高,对电路的理解更透彻,应用理论知识分析解决实际问题的能力也得到提高,学生的思维也得以有效拓展,可以说对教学的辅助作用是显而易见的。但凡事都需把握一个度,也不能让电子制作成为电子技术课堂的重心,而忽略了理论知识的学习。这就需要我们广大教师不断提高自身的专业水平和教学能力,才能使我们的课堂理实交融、收放自如,切实提高电子制作在电子技术课程教学中的应用实效。

责任编辑 朱守锂