关键词:产学研;区域分布;地理集聚;高校从1992年原国务院经贸办、国家教委和中科院等部门共同组织实施“产学研联合开发工程”开始算起,我国系统的推动产学研合作已经超过20年。2012年召开的全国科技创新大会更是将产学研合作作为建设我国技术创新体系的重要抓手。我国科技创新资源禀赋不均衡,区域经济发展水平不平衡在相当长时期内都是现实国情,各区域产学研合作发展水平各异,因此,对我国区域产学研发展水平演化的刻画,是今后各区域推进产学研合作的基础性工作。由于我国现有科技统计指标中,没有区域产学研合作相关指标,本文拟用不同区域高校产学研合作相关指标作为相关替代指标,探讨我国区域层面产学研分布特征与演化特点,以期为各区域制定差异化产学研政策提供决策参考。

文中拟用高校科技统计资料汇编中的高校科研经费中企事业单位委托经费(Enterprises and Institutions Entrusted Funds,EIEF),作为衡量高校产学研活动的指标,该指标是指学校从校外企事业单位按合同、协议获得的科研经费。该指标从一定意义而言,可以视为产学研经费,作为高校产学研合作规模的衡量指标。同时,可以将高校科技活动经费中产学研经费占比视为高校产学研经费强度。[1]同时,利用市场集中率(CRn)、区位基尼系数和布局系数来研究高校产学研合作的集中程度。研究样本为中国大陆的31个省、自治区和直辖市,样本期为1993-2011年,数据来源是相关年份的《中国统计年鉴》以及《高等学校科技统计资料汇编》。

一、我国高校产学研合作的区域分布描述

1.七大行政区高校产学研合作发展

从上世纪90年代以来,我国相继推出了促进产学研合作的一系列政策,使得产学研合作在这十几年来不断深化,各地区高校获得的产学研经费逐年加大。高校获得的产学研经费分别从1993年的13.48亿元提高到2011年的367.38亿元。2011年华东和华北这两个地区分别占全国产学研经费的33.3%和22.2%,这两个地区累计超过了全国的一半,由此可见我国高校产学研合作活动在华东地区和华北地区最活跃(见图1)。

图1我国七大行政区所在高校产学研经费年度变化情况

注:华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古);东北地区(辽宁、吉林、黑龙江);华东地区(上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东);华中地区(河南、湖北、湖南);华南地区(广东、广西、海南);西南地区(重庆、四川、贵州、云南、西藏);西北地区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。

图1只是显示了各行政区产学研经费的绝对数量的变化,并不能显示各行政区与其他行政区相比的规模大小情况。表1显示了七大行政区所在高校产学研经费占全国总量比的年度变化。从各个行政区纵向变化来看,有些行政区的变化还是比较大的。华北地区所占比从1993年的12.58%上涨到2011年的22.19%;而东北地区和华东地区有明显的下降,东北地区是一直呈下降的趋势,所占比从1993年的19.22%下降到2011年的12.43%,虽然华东地区一度上升到近41%,但是之后就有回落的情况;华中和华南地区的增幅不太明显,增长的幅度在2%左右;西南地区呈现出先下降后上升的状态;西北地区产学研经费处在一个比较稳定的状态,在7%左右波动变化。从横向来看,长期以来,华东和华北地区一直占了比较大的比例,表明其产学研合作活跃。而华南地区所占比一直不到5%,比西北地区还低。

以上行政区高校产学研经费及其所占的比例反映了我国高校产学研合作的规模的大小,下面本文从产学研合作经费强度来看各行政区高校进行产学研合作的强度。·教育管理·我国高校产学研合作的区域分布和地理集聚表1各地区产学研经费所占比年度变化

从各行政区所在高校1993至2011年累计产学研合作经费强度来看,西南和东北地区在45%以上;华东、西北、华中和华北地区在30-40%之间;华南地区的产学研经费强度最低,为25%。从全国产学研经费强度的变化趋势来看,我国产学研经费强度有下降的趋势(见图2和图3)。

从各行政区高校产学研经费强度变化的折线图来看,华南地区虽然长期处于折线图的下方,产学研经费强度比较低,高校科研经费中产学研经费占比低于其他行政区,但是其强度在逐步地增强;东北地区在区间内变化的幅度比较大,总体来说是降低了;西南地区的产学研经费强度呈稳定的上升的趋势;华东地区高校的产学研经费强度呈明显下降趋势;华北、华中和西北这三个地区产学研经费强度波动的幅度不大,相对来说比较稳定(见图4)。

2.省级区域产学研经费分布描述

我国高校产学研经费在省级区域的分布上表现出明显的不均衡性。这十几年来,北京、江苏、上海、四川、陕西等地高校的产学研经费一直处于前列。2011年北京和江苏的高校产学研经费分别达到57.7亿和47.8亿,各占全国的15.7%和13.0%,其余各地不超过10%。全国产学研经费平均为11.85亿,处于全国平均水平以下的有20个省级行政区域(见图5)。图51993年和2011年各省级区域产学研经费比较从图6中我们可以看到,1993年和2011年各省级行政区域的产学研合作经费强度区域分布有一定的相似性。但是从1993年和2011年的变化情况来看,有些省份的变化还是比较明显的。内蒙古、吉林、浙江、安徽、新疆出现了明显的下降,其中安徽省下降的程度最大,产学研经费强度从55%下降到22%。其他一些省份的产学研合作经费强度则有明显的上升,如河北、江西、贵州、云南和甘肃等省份,上升最明显的是河北省,从30%上升到51%。

图61993年和2011年省级区域产学研经费强度比较

二、产学研合作的地理集聚

以上只是直观地描述了我国产学研合作的区域分布情况,我们用集中率(CRn)和区位基尼系数分别表示绝对集中度和相对集中度,来描述产学研合作的地理集聚;地理集聚可用来描述区域创新时空演进[2]。本文用这两个指标来描述我国高校产学研活动区域分布的动态演进,同时使用布局系数来分析各地区高校产学研合作的不均衡性。

1.产学研合作活动的绝对集中度分析

集中率(CRn)表示排名前n名的省份的产学研经费占全国总的产学研经费的份额。CRn的值越大,集中度越高,越趋于垄断;CRn的值越小,集中度越低,越趋于完全竞争。

美国学者贝恩和日本学者植草益分别将30%和40%作为CR4和CR8区分寡占型和竞争型的标准,高于标准的是寡占型,低于标准的为竞争型。[3][4]从表2可知产学研经费的区域分布集中度属于寡占型。从CR4指标我们可以看到,产学研经费的集中率呈现出先上升后下降的趋势。但是从CR8指标来看,产学研经费集中率是呈现下降的趋势。

其中日本学者植草益又将寡占型细分为极高寡占型(CR8≥70%)和中高寡占型(40%≤CR8<70%)。从表2可知,1993-2003年和2005年的产学研经费集中率属于极高寡占型,其余年份的产学研经费属于中高寡占型。

从表2的数据可知产学研经费的区域集中度有下降的趋势,表明近年来高校产学研活动区域分布有扩散的趋势。

2.产学研合作活动的相对集中度分析

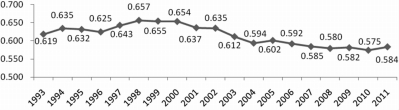

集中率(CRn)虽然计算方便简单,但它是一个绝对集中度指标,并不能反映各省市高校产学研经费的投入对整个市场的影响。区位基尼系数能够反映投入的不平均程度,是一个相对集中度指标。区位基尼系数的值越大表明分布越不均匀,换言之,区位基尼系数越大,空间聚集就越集中。基尼系数表21993-2011年高校产学研经费的CRn(%)有多种算法,本文确定的区位基尼系数的算法如下:G=12n2x∑ni=1∑nj=1︳xi-xj︳,其中G是基尼系数值,在0-1之间,n是省级区域数,xi、xj是各省级区域产学研经费。从图7我国省级区域产学研经费的区位基尼系数的演变可以看出,区位基尼系数呈现出减小的趋势,进一步验证了上述CRn分析得出的结论,这说明近年来我国高校产学研合作的地理集中程度有减弱的趋势,在逐步扩散。

图71993-2011年我国省级区域产学研经费区位基尼系数情况

3.各地区产学研合作的不均衡性

从以上的集中度分析我们可以看出,我国高校的产学研合作的区域分布呈现一定的地理集聚,但是各个地区的分布状态在全国是什么水平我们并不清楚。本文借用布局系数(Location Quotient)来考察各地区高校产学研合作的分布情况。布局系数的数学表达式为:LQij=Lij/LiLj/Lt,由于我们只是考虑高校科技经费中的产学研经费,所以j=1;其中LQij表示i地区高校产学研合作分布系数,Lij表示i地区的产学研经费,Li表示i地区的科技经费,Lj表示全国产学研经费,Lt表示全国的科技经费。

如果某地区高校产学研合作布局系数LQ=1,那么说明该地区的高校产学研合作分布状态处于全国平均水平;如果LQ>1,那么说明该地区高校产学研合作分布状态比全国平均水平要集中;如果LQ<1,则该地区高校产学研合作分布状态比全国水平要分散。

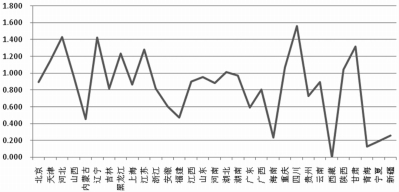

图8显示了2011年我国各地区高校产学研合作的区域分布系数。从下图可知,LQ最高点四川为1.564,最低点西藏为0。LQ>1的省级行政区域有10个,分别为天津、河北、辽宁、黑龙江、江苏、湖北、重庆、四川、陕西和甘肃,这些地区的高校产学研合作分布有聚集现象。LQ<1的有北京、山西、内蒙古、吉林、上海、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏、青海、宁夏和新疆等21个省级行政区域,这些地区的产学研合作分布比较分散。

图82011年我国各地区高校产学研合作的区域分布系数情况

三、结论与建议

我国高校产学研合作区域分布呈现以下特点:(1)区域发展不均衡。从大区分布来看,华东和华北地区高校产学研合作规模较大,2011年两个区域高校产学研经费分别占全国产学研经费的33.3%和22.2%,剩余的五个地区共占了44.5%;从省级行政区域来看,主要集中在北京、江苏等地,2011年这两个城市分别占全国产学研经费的15.7%、13.0%,其余各地都不超过10%。(2)产学研合作规模和地区的经济地位不一致。从大区级的分析可知,华南地区的产学研合作的规模和强度都比较低;从省级区域分析来看,作为经济强省的广东省的产学研合作的规模和强度也比较弱。(3)集中度有扩散的趋势。绝对集中度和相对集中度的指标都显示,近年来我国高校产学研经费的集中度有下降的趋势,这表明我国高校的产学研合作活动在全国正在逐步扩散,影响逐渐加大。各个省级行政区域的布局系数表明多数省份产学研分布状态比全国要分散,这也验证了集中度指标的结果。

基于上述特点,文章认为:(1)首先我国高校产学研合作规模仍有较大的提升空间。描述性统计分析表明近年来高校产学研合作强度有下降的趋势。由于历史原因,我国多数企业技术能力较弱,相关研究都表明产学研合作是企业提升技术能力的重要途径。高校产学研经费强度下降,可能的原因是企业的技术能力提升后对高校科研力量依靠的降低。而我国多数产业核心技术缺失,以及经济尚未真正实现创新驱动的现实表明,更可能的原因是国家近年来对高校科研经费资助力度的加大,其增速超过了产学研合作,导致高校科研经费中企业委托经费比重的下降。由于企业委托课题多以实际需求为导向,因此产学研合作成果往往转化率较高。国家在“2011计划”中提出高校要面向国家、区域、产业等重大需求配置科技资源,而在转轨时期,企业技术能力提升也是一个逐步演化的过程,高校科研力量在相当长时期内,仍将是企业自主创新重要的依托力量。因此,需要进一步鼓励高校和企业开展产学研合作,提高产学研合作的规模,提高产学研合作的成效。

(2)鼓励企业加大对产学研合作的投入。近年来,随着各级政府对产学研合作的重视,纷纷投入财政资金,引导企业、高校开展产学研合作。但多数资助方式属于“事前资助”方式,在相关制度不完善的背景下,企业虽然对产学研合作积极性很高,但更多是期望从政府那里获取相关资助,容易陷入“资助合作,不资助不合作”的怪圈中。由于企业缺乏对产学研合作实质性的投入,使得表面风光的产学研合作,往往并没有取得相应的成效,高校、企业之间产学研合作缺乏有效的知识转移,企业也因投入少而不会真正关心产学研合作的治理与长效机制的建立。因此,各地政府在引导产学研合作中,应由目前的“事前资助”为主,转向“事前资助”与“事后补助”并重,对高校、研究院所等公益性科研机构应以事前无偿资助为主,但对企业则以“事后补助”为主,采用研发税前抵扣、以奖代补、政府采购等方式,激励企业真正加大对产学研合作的投入。

(3)制定差异化政策,持续推进产学研合作的区域均衡发展。东部地区产学研活动相对活跃,在该类地区中,政府应引导高校与企业扭转当前以委托开发为主的产学研合作倾向,鼓励企业与高校开展联合开发、共建研发实体、产学研联盟等方式,着力建立产学研长效合作机制。而对于产学研合作相对薄弱区域,政策激励的重点首先是提升所在区域产学研合作活跃程度,鼓励以委托开发和联合开发为主的产学研合作方式。

参考文献:

[1]马卫华, 许治.我国高校产学研合作现状与特点[J].科技管理研究, 2010(23):110-113.

[2]王春杨, 张超.地理集聚与空间依赖——中国区域创新的时空演进模式[J].科学学研究, 2013, 31(5):781-789.

[3]J.Bain.Industrial Organization[M].New York:Harvard University Press, 1959.

[4]植草益.产业组织理论[M].筑摩书房, 1982.

(责任编辑陈志萍)