通过观察过渡期前儿童绘画过程,分析这一时期的儿童画作品,我们发现,语言在其中起着支配作用。比如,在绘画的过程中,这一时期的儿童喜欢边说话边画画,他们习惯从一个点开始,跟随语言的引导,在画面上随意而无序地展开一个故事,直到把画面填满为止。他们还喜欢为自己的画上的角色添加对话,为作品制造一种故事情境。这种表现也在近年来对儿童语言和绘画关系的研究中得到了印证。近期一些对儿童绘画编码特点及其发展过程和儿童绘画摹写的语义编码特点的研究,都认为语义是影响儿童绘画编码的重要因素,儿童绘画不是简单的摹写过程,它始终伴有语义加工。儿童绘画发展与言语发展存在着双向促进关系。在这种关系中,对儿童绘画动机起核心作用的,是图画对语言的“转译”功能,而因之创作的绘画作品,本质就是形象化了的书面语言。图画承担的语言“转译”功能,要到孩子进入小学,书面语言和口语都充分发展后,才会慢慢消退,直到儿童后期和青少年早期,语言和绘画的功能分离才基本完成。

比较之下,过渡期之后的青少年时期绘画,则进入了另一个表达时期。在这一时期,视觉是唯一优先的因素,来自美术经典或来自社会文化生活中的各种图像与视觉产品,源源不断地给青少年输入新的视觉经验,持续塑造他们的图式系统,并刺激他们依据这个图式系统去解构和建构世界,用形象阐释形象。这一时期的绘画完全可以不需要语言参与,甚至可以说,语言参与不仅不能让青少年画好画,反过来,还可能激起绘画过程中视觉系统与语言系统对主导权的争夺,语言干扰绘画。我们把这一阶段的图式称为“视觉图式”,以区别于过渡期前儿童语言转译为图像的“语译图式”。

四、丰富或贫乏:视觉图式储备对过渡期绘画能力的影响

既然不同的图式决定了不同时期儿童绘画的表现差别,那么,过渡期绘画危机的实质也随之水落石出:进入小学中高年级后,儿童的书面语言有了长足的进步,已不再需要通过将语言转译为图像来表达心中所思,“语译图式”的作用逐步在儿童绘画过程中消退,取而代之的,是以“视觉图式”来解构和建构世界的表达愿望。然而,用早年所学到的简笔画类简易图式应付这样复杂的课题,只能是心有余而力不足。因此,过渡期的绘画危机,实质是视觉图式匮乏诱发的绘画能力发展困境。无论是学生还是老师,对这一时期画作所谓像或不像、好或不好、以及美或不美的断语,实际上,总是将作品与心中业已潜在的若干图式进行参照比较后得出的结论。

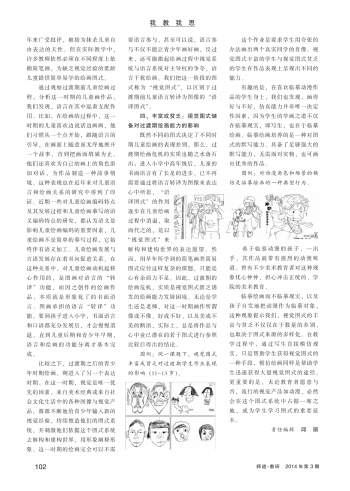

图例:同一课题下,视觉图式丰富或贫乏对过渡期学生作业表现的影响(11-13岁)。

这个作业是要求学生用夸张的办法画出两个真实同学的肖像。视觉图式丰富的学生与视觉图式贫乏的学生在作品表现上呈现出不同的能力。

有趣的是,在喜欢临摹动漫作品的学生身上,我们也发现,画得好与不好,仿真能力并非唯一决定性因素,因为学生的学画之道不仅在临摹现实,即写生,也在于临摹绘画。临摹绘画培养的是一种对图式的默写能力。具备了足够强大的默写能力,无需面对实物,也可画出优秀的作品。

图例:对动漫角色和场景的模仿是临摹绘画的一种典型行为。

善于临摹动漫的孩子,一出手,其作品就带有强烈的动漫味道。曾有不少美术教育者对这种现象忧心忡忡,担心冲击正统的、学院的美术教育。

临摹绘画而不临摹现实,以及孩子自发地把动漫作为临摹对象,这种现象提示我们,视觉图式的丰富与贫乏不仅仅在于数量的差别,也取决于图式来源的多样化。在教学过程中,通过写生直接模仿现实,只是帮助学生获得视觉图式的一种手段,模仿绘画同样是帮助学生迅速获得大量视觉图式的途径。更重要的是,无论教育者愿意与否,流行的视觉产品如动漫,必然会在这个图式系统中占据一席之地,成为学生学习图式的重要蓝本。

责任编辑 邱 丽