笔者在讲述VB中的计时器控件前,首先由图4这个简单案例引出了计时器控件,方法是先向学生展示这个案例程序的功能——“单击命令按钮时,文字就从左往右移动一段距离”。学生根据已有知识,很快知道如何实现这一案例程序;然后提出一个新的问题:“这样操作太机械化,能不能不需要人为干预而让文字自行移动呢?”,在这一问题的引导下,向学生讲授了计时器控件的相关属性和事件等新知识后,学生很快就解决了新问题,写出了如下程序代码:

Private Sub Timer1_Timer( )

Label1.Left=Label1.Left+200

End Sub

针对上述案例代码可以不断改变条件,提出新的问题,引导学生进一步思考:

(1)当文字移动到窗体右边界后便消失,如何让它从窗体的左边界重新出现?

(2)如果要让文字从右向左水平移动,应如何修改程序?

(3)如果要让文字从上往下沿垂直方向移动,应如何修改程序?

(4)如果要让文字沿指定的路线移动,应如何修改程序?

(5)如果要手动控制文字是否继续移动,应如何修改程序(展示计时器的Enabled属性作用)?

(6)如果要控制文字移动的速度,应如何修改程序(引入滚动条控件的知识)?

通过案例的恰当迁移,可以产生一个接一个的新问题,用这些新问题牵引着学生的思维,让他们不停地跟着教学内容思考,而不是一味被动地接受教师知识的灌输;案例的恰当迁移,使得新案例产生于旧案例,旧案例引出新案例,旧案例和新案例之间平稳过渡,可以让学生对知识点理解得更加透彻,在教师一步一步地引导下做到融会贯通。

而要使案例具有良好的迁移性,教师必须抓住VB各个知识点之间的联系,整体地系统地研究教学内容,将各个知识点的关联变成各种问题,根据问题的难度来巧妙地设计案例。

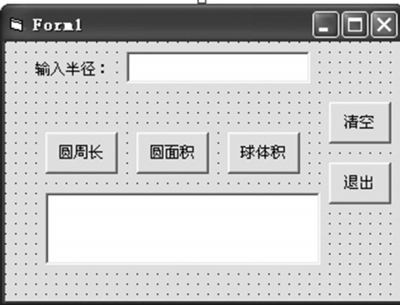

四、要注重案例的层次性

由于中职学生之间的差异和基础的不同,学生对知识的接受能力也有所区别。为了让更多的学生在课堂上有收获,有成就感,保持对知识的渴求,在案例选用时要考虑不同层次学生的学习需要。既要保证大多数学生能完成基本的教学任务,掌握课程标准所要求的知识和技能目标,在学习过程中获得成功的喜悦,又要能给少数尖子生提供提升的空间、创新的余地,让他们获得探索知识的乐趣。笔者为此把案例分成简单案例和复杂案例,简单案例能使所有的学生有收获,体验到收获的喜悦和成就感,复杂案例更能培养学生的探索精神和进取精神。例如在制作如图5所示的“用户登录”界面时,笔者分三个层次设计了不同的教学目标:一是完成对用户名和密码的验证,顺利登录;二是增加限时功能;三是限制每个用户输入错误密码的次数不超过三次。其中,第一目标是面向所有学生的,第二、三个目标是针对部分学有余力的学生的。

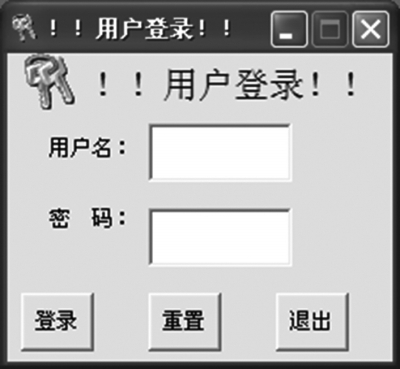

五、要注重案例的综合性

如果在VB的教学过程中,我们选用的案例过多,过于零碎,就会导致学生在学完这门课程后仅会孤立地做一些简单的小程序,不能综合运用所学的VB知识来开发一个功能相对完整的应用系统。在设计VB教学案例时,最好能精选3~5个综合性案例,或仅选用1个规模较大的综合性案例(可简称为大案例)来覆盖或贯穿全部的课程教学内容。

具体教学时以贯穿整个学期的综合性案例为中心,以此案例引导学生进入知识点的学习,在旧知识的基础上运用新知识,逐步将案例完善。随着案例的完善,学习的新知识点也融入案例,这样逐步扩张地完成一个综合性案例项目的教学与开发。这些综合性案例将VB知识点有机地结合在一起,便于学生对VB知识结构的整体认识,同时学生对软件的开发也能初步形成一个整体性概念。

采用综合性案例进行教学,可以选择从第一堂课开始,也可选择在一个学期的最后一个月进行,笔者采用的是后一种。在讲授完VB的基本知识后,笔者会引入一个综合性案例“学生信息管理系统”,这个案例基本上覆盖了VB课程教学要求学生掌握的主要知识点。对这个综合性案例的讲授遵循了软件项目开发的一般步骤,从需求分析开始,过渡到功能分析,逐步引导学生完成系统模块的设计、数据存储的设计、输入输出界面的设计,到最后完成代码的编制、调试、运行等一系列过程。为了让学生充分体会到用文件和数据库管理数据的区别,我们分别用这两种数据管理方式实现了系统,通过这种处理更让学生有机会深刻地感受到用数据库管理数据的优势。

责任编辑 邱 丽