2. 学生的应答举例

在引导学生解决数学问题,进行数学计算时,不仅要重视结题过程的书写规范,更应当重视学生解决问题的思路以及对问题的理解。一些命题者在给出问题解答的评分建议时,会给出相应的步骤分。这些参考性建议仅仅是建议而不是解题定式。但教学中部分老师对这产生了误解,将学生套进了一个固定的模式中去,生怕学生丢分,一遍又一遍强调哪些是得分点,如果哪一句话不写就会扣分等等。如人教版《概率初步》这一章,讲到求概率的两种方法:列表法和树形图法。现试以一道题为例,教学中确实存在这样的做法,束缚了学生的思维,以至于学生真正的数学思维没有得到提升。

例题:六张大小、质地均相同的卡片上分别标有1、2、3、4、5、6,现将标有数字的一面朝下扣在桌面上,从中随机抽取一张(放回洗匀),再随机抽取第二张.

(1)用列表法或树状图表示出前后两次抽得的卡片上所标数字的所有可能结果;

(2)记前后两次抽得的数字分别为m、n,若把m、n分别作为点A的横坐标和纵坐标,求点A(m,n)在函数y=■的图象上的概率。

参考答案如下:

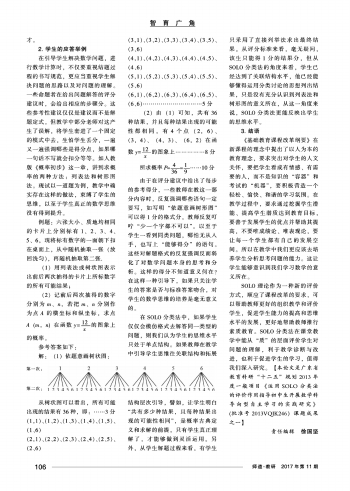

解:(1)依题意画树状图:

从树状图可以看出,所有可能出现的结果有36种,即:……3分

(1,1)、(1、2)、(1、3)、(1、4)、(1、5)、(1、6)

(2,1)、(2、2)、(2、3)、(2、4)、(2、5)、(2、6)

(3,1)、(3、2)、(3、3)、(3、4)、(3、5)、(3、6)

(4,1)、(4、2)、(4、3)、(4、4)、(4、5)、(4、6)

(5,1)、(5、2)、(5、3)、(5、4)、(5、5)、(5、6)

(6,1)、(6、2)、(6、3)、(6、4)、(6、5)、(6、6)…………………………5分

(2)由(1)可知,共有36种结果,并且每种结果出现的可能性都相同,有4个点(2,6)、(3,4)、(4,3)、(6,2)在函数y=■的图象上……………8分

所求概率P=■=■……10分

由于在评分建议中给出了每步的参考得分,一些教师在教这一部分内容时,反复强调哪些语句一定要写,如写明“依题意画树形图”可以得1分的格式分,教师反复叮咛“少一个字都不可以”。以至于学生一看到同类问题,哪怕无从入手,也写上“能够得分”的语句。这些对解题格式的反复强调反而弱化了对数学问题本身的思考和分析。这样的得分不知道意义何在?在这样一种引导下,如果只关注学生的答案是否与标准答案吻合,对学生的数学思维的培养是毫无意义的。

在SOLO分类法中,如果学生仅仅会模仿格式去解答同一类型的问题,则我们认为学生的思维水平只处于单点结构。如果教师在教学中引导学生思维往关联结构和拓展结构层次引导,譬如,让学生明白“共有多少种结果,且每种结果出现的可能性相同”,是概率古典定义和求解的前提,只有学生真正理解了,才能够做到灵活运用。另外,从学生解题过程来看,有学生只采用了直接列举法求出最终结果。从评分标准来看,毫无疑问,该生只能得1分的结果分,但从SOLO分类法的角度来看,学生已经达到了关联结构水平,他已经能够懂得运用分类讨论的思想列出结果,只是没有充分认识到列表法和树形图的意义所在,从这一角度来说,SOLO分类法更能反映出学生的思维水平。

3. 结语

《基础教育课程改革纲要》在新课程的理念中提出了以人为本的教育理念,要求突出对学生的人文关怀,要把学生看成有情感、有需要的人,而不是知识的“容器”和考试的“机器”,要积极营造一个轻松、愉快、和谐的学习氛围。在教学过程中,要求通过挖掘学生潜能、提高学生潜质达到教育目标,要善于发展学生的优点并帮助其提高,不要唯成绩论、唯表现论,要让每一个学生都有自己的发展空间。所以在教学中我们更应该去培养学生分析思考问题的能力。这让学生能够意识到我们学习数学的意义所在。

SOLO理论作为一种新的评价方式,顺应了课程改革的要求,可以帮助教师更好的组织教学和评价学生,促进学生能力的提高和思维水平的发展,更好地帮助教师推行素质教育。SOLO分类法在课堂教学中能从“质”的层面评价学生对问题的理解,利于教学诊断与改进,也利于促进学生的学习,值得我们深入研究。【本论文是广东省教育科研“十二五”规划2013年度一般项目《运用SOLO分类法的评价作用指导初中生开展数学科导向型自主学习的实践研究》 (批准号2013VQJK246)课题成果之一】

责任编辑 徐国坚